Home > Commemorazione del 19° anniversario della morte di Thomas Sankara

Commemorazione del 19° anniversario della morte di Thomas Sankara

Publie le lunedì 16 ottobre 2006 par Open-Publishing3 commenti

Dazibao Partito della Rifondazione Comunista Parigi Francia Africa Bellaciao Francia

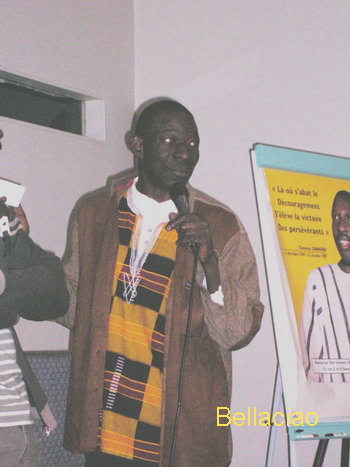

Piu’ di 200 persone (grazie) alla serata organizzata, dall’associazione SURVIE e dal CIJS (Collectif International Justice pour Thomas Sankara) con il sostegno del Collettivo Bellaciao e del Circolo di Rifondazione Comunista di Parigi all’occasione del 19° anniversario della morte di Thomas Sankara.

L’Africa di Thomas Sankara. Le idee non si possono uccidere

Prefazione di Alex Zanotelli

Introduzione di Marinella Correggia

Edizioni Achab, Verona 2003

“Il mio cuore è con i trenta milioni di persone che muoiono ogni anno, abbattute da un’arma formidabile chiamata fame” (Thomas Sankara - 4 ottobre 1984)

"I maligni possono dire che l’ex presidente del paese degli uomini integri non ha semplicemente avuto il tempo di rimangiarsi la fama conquistata nella sua rivoluzione tranquilla: è durata appena quattro anni. Rimane il fatto che il capitano Sankara è una delle figure più ispiratrici dell’Africa moderna (nonostante "l’influenza militare nel suo pensiero", Zanotelli nella prefazione). E rimane il fatto che, a sedici anni dalla sua morte, i burkinabè nutrono per lui la stessa devozione. Ma non per niente è stato ammazzato (da suo "fratello" Blaise Compaoré, si è sempre detto, da allora capo di stato del Burkina Faso). Come ha scritto Marinella Correggia nell’introduzione, "Sankara aveva chiesto troppo al cuore dello stato, ai funzionari, ai militari, ai sindacati, ai partitini urbani, ai commercianti, ai capi tradizionali. Ma anche ai suoi colleghi di governo: dopotutto furono questi a eliminarlo" Merito del libro è inserire continuamente nel contesto nazionale e internazionale le affermazioni contenute nei suoi discorsi".

Prefazione di Alex Zanotelli

Il continente africano, in particolare l’Africa subsahariana, sta vivendo una tragedia immensa. E’ per me oggi il continente martire, il continente crocefisso. E’ il continente dimenticato, lasciato da parte, brutalmente lasciato morire. Eppure, guardando più in profondità le cose, bisognerebbe parlare di tradimento di quest’Africa, bisognerebbe iniziare a parlare di nuova colonizzazione dell’Africa, perché è questo quanto sta avvenendo. Il viaggio di Bush in Africa nel luglio di quest’anno è un’altra dimostrazione di quanto l’Africa sia sempre più colonizzata. Già con Clinton era scattato l’AGOA, un trattato commerciale tra gli Stati Uniti e i paesi africani. AGOA significa Africa Growth Opportunity Act ed è un atto parlamentare per l’opportunità della crescita in Africa. Quando gli Stati Uniti parlano di opportunità di crescita non è certo quella dell’Africa, ma è sempre la loro. Dicendo questo, io non mi sento assolutamente antiamericano, anzi.

Lo scopo fondamentale dell’AGOA è di tradurre in piccole dosi il trattato del MAI, Multilateral Agreement on Investment, che noi in Europa abbiamo rifiutato. L’AGOA prevede la liberalizzazione dei mercati, l’abbattimento delle tariffe, la possibilità per le multinazionali di comprare terra e sottosuolo - tutto è in vendita in Africa - ma in particolare la cosa gravissima è che l’Africa diventa la nuova frontiera, un grande mercato sul quale le multinazionali butteranno i loro prodotti, dato che i nostri mercati sono ultrasaturi. Tutto questo con la benedizione delle élite e delle borghesie africane, che hanno radicalmente tradito le masse popolari in Africa. Basterebbe leggere il libro “Anthills of the Savannah” di Chinua Achebe, uno dei più grandi scrittori nigeriani, in cui si fa un duro attacco contro il tradimento delle borghesie africane. A questo bisogna sommare il tradimento dei capi africani, dei leader africani, dei vari presidenti. Dall’indipendenza in qua è stato un tradimento a non finire. Con poche eccezioni.

Tra queste vi è certamente la figura notevolissima di Julius Nyerere, che ha tentato una sua via, la strada della Tanzania. Una strada che guardava al bene di tutti. Un’esperienza che purtroppo è andata male, sia per problemi interni - burocratizzazione e corruzione - sia per gli ostacoli esterni posti dal Fondo Monetario e dalla Banca Mondiale che non potevano accettare un esperimento del genere. Nyerere è stato di una grandezza incredibile, uno dei pochi che si è ritirato, uno dei pochi che è rimasto povero. Ed è ritornato a vivere da poveruomo, come tutti. Insieme con un altro leader, Nelson Mandela, che dopo ventisette anni di galera è diventato presidente del suo paese. E lo ha fatto davvero alla grande, come una figura carismatica, di cui l’Africa aveva bisogno.

Ho riflettuto a lungo su chi poteva essere un modello di presidente in Africa e, insieme a Nyerere e a Mandela, non posso che pensare a Sankara. Sankara è un grande: per la lucidità con cui ha assunto la sofferenza della sua gente e ha tentato di dare delle risposte. Penso che Sankara è stato prima di tutto un esempio di quello che significa essere presidente in Africa, in un contesto di sofferenza inaudita. E’ stato l’unico a vivere in maniera semplice, vicino alla gente. La grandezza di Sankara è di aver assunto la sofferenza dei burkinabè, che sono un popolo fiero e bello, ma anche un popolo che soffre.

Parlando del suo paese dice: “Pochi dati bastano a descrivere l’ex Alto Volta, un paese di sette milioni di abitanti, più di sei milioni dei quali sono contadini, un tasso di mortalità infantile del 180 per mille, un tasso di analfabetismo del 98%. [...] Un’aspettativa di vita media di soli quarant’anni, un medico ogni 50.000 abitanti, un tasso di frequenza scolastica del 16%”. Sankara, però, non parla solo a nome della sua terra: “Parlo in nome dei milioni di esseri umani che vivono nei ghetti perché hanno la pelle nera, considerati come animali”. E chi come me ha vissuto per dodici anni a Korococho, una più delle terribili baraccopoli di Nairobi, può assicurare che questa gente è considerata davvero alla stregua degli animali, anzi gli animali sono trattati meglio. Sankara parla “in nome delle donne del mondo intero, che soffrono sotto un sistema maschilista che le sfrutta”, parla “in nome di quanti hanno perso il lavoro in questo sistema che è strutturalmente ingiusto”, parla “in nome delle madri che vedono i loro bambini morire di malaria o di diarrea”, parla “in nome dei bambini, di quel figlio di poveri che ha fame e guarda furtivo l’abbondanza accumulata nel magazzino del ricco”. Sankara parla di tutti questi e assume nella sua vita la sofferenza della sua gente, del popolo burkinabè e quella di oltre un miliardo di esseri umani, comprendendo che il mondo è diviso, come dice lui, tra “sfruttati e sfruttatori”.

E questo ricorda l’analisi chiara e secca di un nostro conterraneo, Don Milani, quando diceva scrivendo ai cappellani militari: “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato e in privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri”. Sankara si sarebbe ritrovato in questa posizione di Don Milani. Sankara era molto chiaro quando parlava di sfruttatori e sfruttati: sfruttatori esterni - li chiamava l’imperialismo, il grande sistema - e sfruttatori interni, africani che sfruttavano africani. Diceva che “l’imperialismo è un sistema di sfruttamento che non si presenta solo nella forma brutale di coloro che vengono con dei cannoni a occupare un territorio, ma più spesso si manifesta in forme più sottili, un prestito, un aiuto alimentare, un ricatto. Noi stiamo combattendo il sistema che consente a un pugno di uomini sulla terra di dirigere tutta l’umanità”.

Sankara era ben cosciente di questo sistema, che oggi chiamiamo globalizzazione, che permette a poche famiglie, trecento o quattrocento, di controllare quasi tutto. A spese di molti morti di fame. Sankara, parlando delle multinazionali, con lucidità dice: “Dovunque nel mondo la gente si dice scontenta perché il proprio governo non ha creato un terzo, un quarto o un venticinquesimo canale televisivo. Abbiamo veramente bisogno di fumare questo o quel tipo di sigarette? Ci hanno convinto che se fumi le loro sigarette diventerai l’uomo più potente della terra, in grado di sedurre tutte le donne che tu voglia. Così abbiamo fumato le loro sigarette e abbiamo preso subito il cancro. Solamente i privilegiati tra noi hanno potuto permettersi di farsi curare in Europa. E tutto questo per i profitti del loro mercato di tabacco”. Per Sankara è chiaro che “la sorte riservata dall’imperialismo ai paesi poveri è la perpetua mendacità come modello di sviluppo”. Ma non è soltanto sfruttamento economico: questo testo sulle sigarette ci fa capire come l’impero usa i mass media e le televisioni per abbindolarci tutti. Sankara sosteneva che “per l’imperialismo è più importante dominarci culturalmente che militarmente. [...] Il nostro compito consiste nel decolonizzare la nostra mentalità”. E questo significa mettere in discussione non solo un sistema mondiale, ma anche un sistema interno che utilizzando le élite borghesi sfrutta, schiaccia, uccide.

Diceva Sankara: “E’ inammissibile che ci siano uomini politici proprietari di ville, che affittano a caro prezzo agli ambasciatori stranieri, quando a quindici chilometri da Ouagadougou la gente non ha i mezzi per comprare nemmeno una confezione di nivachina per curare la malaria”. E con quel suo fare, con quel suo parlare a volte così tagliente: “Non possiamo essere la classe dirigente ricca di un paese povero”. Altrettanto è stato spietato con l’esercito cui apparteneva: “L’esercito non può vivere nell’opulenza, mentre sussiste la cronica miseria delle masse”. Ed è la lucidità di analisi di Sankara che impressiona. E non è soltanto lucidità, perché è facile essere lucidi, ma è anche la capacità di assumerne sino in fondo le conseguenze.

Sankara arriva alla conclusione sugli aiuti umanitari cui arrivò Nigrizia [la rivista dei missionari comboniani] che negli stessi anni si scontrò con il governo italiano proprio sul problema della cooperazione e degli aiuti. Diceva senza peli sulla lingua: “La politica degli aiuti è servita fino a oggi solo ad asservirci, a distruggere la nostra economia. L’origine di tutti i mali del paese è politica. E la nostra risposta non può essere che politica”. E aggiungeva che sarebbero stati accettati solo gli aiuti “che aiutano a fare a meno degli aiuti, non quelli che servono alle imprese del nord del mondo e a esperti pagati in un mese cifre che basterebbero ognuna a costruire una scuola”. Parole sacrosante. Parole che hanno portato Nigrizia alla metà degli anni Ottanta allo scontro frontale con il Ministero degli Esteri e con il ministro Andreotti. Sankara e Nigrizia si sono trovati sulle stesse posizioni, senza essersi influenzati l’un l’altra, ma arrivando per vie diverse alla stessa conclusione. Questo è vero non solo per gli stati, ma anche per gli organismi internazionali: “Lo stipendio annuale di un funzionario della FAO è sufficiente a costruire otto scuole. Se potessimo avere noi tutto quel denaro lo utilizzeremmo diversamente...”.

Ecco il problema ed ecco la soluzione: la capacità a scegliere la propria strada, l’autosufficienza alimentare. Su questo Sankara vuole smuovere il suo paese: “Consumiamo burkinabè. [...] Visto che chiediamo al nostro popolo di contare sulle proprie forze, bisogna che gli consentiamo di valorizzare e di apprezzare quello che produce con il sudore della fronte”. Un paese che si regge sulle proprie forze, un paese povero, ma autosufficiente. E’ questa la scelta economica, una scelta politica prima di tutto, che Sankara chiede al suo popolo per uscire dalla spirale dell’imperialismo mondiale, che utilizza poi le classi dirigenti ricche africane per reprimere il loro stesso popolo. L’autosufficienza alimentare, il paese che si rimette in piedi, che sente che può farcela, ma per fare questo è importante decolonizzare la mente.

Penso che Sankara abbia ragione quando dice che una delle cose più tragiche che sono rimaste nel cuore degli africani è proprio l’avere una mente colonizzata. Ngugi wa Thiong’o, il grande scrittore keniano, in “Decolonising the mind” coglie proprio la grande tragedia dell’Africa: il nutrire ormai una voglia occidentale. Dobbiamo decolonizzare la mente dell’Africa, diceva Ngugi wa Thiong’o, e lo ripete con forza Sankara, per andare, come diceva Nyerere, verso un modello africano di “sviluppo di civiltà”, in sintonia con la cultura, che rispetti le radici di questo continente che io amo chiamare “il polmone antropologico” del mondo. Sankara ha dato l’esempio in prima persona, decolonizzando la sua mente, cercando di convincere la gente attorno a sé a fare altrettanto, ma anche tutta la comunità internazionale: “Abbiamo deciso di non ricevere più nel palazzo presidenziale gli ambasciatori degli altri paesi. I diplomatici vengono a farsi accreditare nei paesini più sperduti, sotto un albero, in mezzo alla gente. Li facciamo viaggiare sulle nostre strade sterrate e polverose, poi diciamo loro «Signori ambasciatori, Vostre Eccellenze, avete visto il Burkina Faso come è realmente. Questa è la gente con cui dovete confrontarvi, non quella che lavora in uffici confortevoli»”. Ed è quello che lui in prima persona fa: va in giro con la sua piccola Peugeot guidata da lui, in bici, oppure a piedi, senza scorta.

In questo spirito ha colto benissimo, insieme con Nyerere, il vile gioco che viene fatto con il debito, un gioco che strozza i paesi del sud del mondo, in particolare dell’Africa. Bisogna rifiutarsi di pagare questo debito per una semplice ragione: “Uno degli ostacoli allo sviluppo è il debito estero. Il Burkina Faso è consapevole che questa trappola infernale le è stata proposta, anzi imposta. [...] Il debito estero è un circolo vizioso, da cui è impossibile uscirne da soli. Bisogna che ci siano almeno altri quindici paesi per resistere insieme e vincere”. Nyerere, che ho ascoltato a Nairobi nel 1988, diceva che “è immorale per i paesi poveri pagare il debito, perché non sono i governi che lo pagano, sono i poveri che lo pagano morendo”. Sankara, qualche anno prima, aveva dichiarato: “Il debito non può essere rimborsato prima di tutto perché se noi non paghiamo, i prestatori di capitali non moriranno, ne siamo sicuri; invece se paghiamo, saremo noi a morire, possiamo esserne altrettanto certi”.

E’ con questa lucidità che Sankara affrontava i problemi di allora, che rimangono irrisolti nell’Africa di oggi. Se l’Africa vuole uscirne deve assumere questa priorità dello sviluppo endogeno, una responsabilità politica che permetta ai paesi poveri di fare una politica economica che serva ai poveri, non al grande mercato, perché almeno i poveri d’Africa, la gente d’Africa abbia il sufficiente per vivere. Per fare questo bisogna decolonizzare la mente e costruire l’uomo nuovo, un africano nuovo: ecco il cuore del pensiero di Sankara.

Una cosa, però, mi sembra mancante. Nel suo pensiero, abbastanza improntato su certi aspetti del marxismo - anche se lui non era un marxista come lo intendiamo noi, era un pragmatico - non c’è mai una critica radicale al problema della violenza. Penso che avrebbe potuto imparare molto di più da Gandhi e da Martin Luther King, perché un popolo si può rimettere in piedi con dignità, anche rifiutando la logica della violenza. Questa è la grande forza della non violenza attiva che ci hanno insegnato Gandhi e Martin Luther King e con questa si può vincere. Aggiungendo al pensiero di Sankara il rifiuto radicale della violenza e del pensiero militare di cui lui era erede penso che si possa giungere a un pensiero nuovo di cui quest’Africa ha bisogno.

Non è un caso che Sankara sia stato ucciso, un uomo così minaccia il sistema. Una precisazione: non sono uno storico e non ho voluto fare un’analisi dei quattro anni di governo di Sankara. Ci sono varie problematiche su cui non voglio esprimere giudizi e mi risulterebbe difficile farlo. Non sono qui per santificare o mettere sugli altari Sankara. Quindi non vorrei entrare in quelli che sono stati i lati oscuri di quei quattro anni Mi è sembrato importante però in questa prefazione sottolineare l’importanza di quest’uomo: ha dato un esempio di uno stile di vita semplice e povero, ha capito esattamente i problemi del perché l’Africa diventa sempre più povera e ha tentato di dare delle risposte.

Non difendo tutto quello che Sankara ha fatto, tutto quello che ha detto, ma mi sembra importante ricordarlo insieme a Nyerere e a Mandela come grande figura morale. Pochissimi in Africa sono stati capaci di dare un esempio.

Con Nyerere e Mandela ricordiamo Sankara, ricordiamo il suo pensiero perché è di un’attualità bruciante, con tutti i limiti che può avere avuto - ho accennato a quello della non violenza e l’influenza militare nel suo pensiero - e il tentativo di costruire un futuro migliore per il Burkina Faso e per l’umanità. Mi sembra doveroso concludere con Sankara: “Per ottenere un cambiamento radicale, bisogna avere il coraggio di inventare l’avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l’avvenire. Tutto quello che viene dall’immaginazione dell’uomo è per l’uomo realizzabile. Di questo sono convinto”. Sankara ha tentato di farlo e ha pagato con il sangue. Ecco perché il suo messaggio è credibile e diventa un grande messaggio per l’Africa, ma anche per noi che abbiamo bisogno di vedere africani capaci di incarnare questi ideali pagandoli di persona.

Padre Alex Zanotelli

Dovresti sapere chi è Sankara - Introduzione di Marinella Correggia

“Non badarle: ha avuto la malaria cerebrale ed è rimasta un po’ folle”. I ragazzi con cui stavo discutendo di Thomas Sankara sulla piazza della stazione nella città di Bobo-Dioulasso ridevano alle parole pronunciate in moré da quella donna scarmigliata che si era avvicinata e mi guardava. Era il febbraio 1994. Il presidente del Burkina Faso era morto da oltre sei anni.

“Sì, ma cos’ha detto?” avevo insistito, ignorante di lingue africane.

“Ci ha sentiti pronunciare il nome di Sankara e vuole dirti che non è vero che è morto: si è solo nascosto da qualche parte e presto tornerà”. Insomma, nella sua mente che era altrove, lei continuava a credere dopo così tanto tempo quello che molti burkinabè - e non solo - avevano sperato per qualche mese, dopo il 15 ottobre 1987. In fondo, il corpo di Sankara non era mai stato trovato: gli autori del colpo di stato l’avevano fatto sparire per poi dichiarare la morte e mostrare un cumulo di terra scavato di fresco, una fossa comune per lui e gli altri dodici morti assassinati nella polvere calda di Ouagadougou.

Se Sankara non fosse stato defenestrato e ucciso, se ci fosse stato, negli anni Novanta e ora, se la rivoluzione che adesso compirebbe venti anni fosse durata più dei suoi quattro anni, cosa sarebbe stato dell’Africa? E del resto del mondo? Me lo sono spesso chiesto: “Cosa avrebbe fatto Sankara per questo problema, o quell’altro?” e immaginavo. Di fronte a crisi internazionali che vedevano gli altri capi di stato inetti o sottomessi, Sankara avrebbe agito, rinvigorito il movimento dei non allineati. Magari si sarebbe fisicamente recato nei luoghi di conflitto, per fermare le bombe, e avrebbe trascinato dietro di sé qualche altra istituzione. Avrebbe continuato la sua battaglia per la cancellazione del debito e contro il Fondo Monetario. Avrebbe continuato a mettere al centro i contadini, i dimenticati. Avrebbe continuato a rinverdire il deserto. Avrebbe attirato altri giovani africani dalla parte della rivoluzione e i corrotti leader del continente avrebbero avuto le ore contate di fronte alla rivolta popolare.

Su un libro di cui non ricordo titolo né autore lessi tempo fa una frase: “Dovresti sapere chi è Sankara”. Si riferiva a un guru indiano del passato, ma la coincidenza mi fece pensare: ecco, tutti dovrebbero sapere chi era Sankara, il presidente del Burkina Faso. Che questa biografia contribuisca a spargere la memoria di un uomo e di una rivoluzione probabilmente unici, che avevano abbracciato per quattro anni (1983-1987) uno fra i paesi più poveri e periferici del mondo, facendo sperare altri africani; e non solo. Se ci fosse ancora Sankara. Sarebbe un riferimento per buona parte del movimento e della società civile che adesso si muove e che non sa nulla di lui, che aveva anticipato tutto di vent’anni. Ma forse arrivare troppo presto è come arrivare troppo tardi? Il seme non attecchisce.

Aveva in effetti precorso i tempi quel presidente africano che negli anni Ottanta, all’Assemblea dell’Onu come nel più piccolo villaggio del suo paese, propose e cercò di concretizzare quanto il “movimento” e anche alcuni paesi stanno ricercando in questi ultimi anni. Per la sua umanità (eccezionale in un politico), per la coerenza del suo più che parco stile di vita (rarissima anche fra i rivoluzionari), per le sue scelte che adesso definiremmo rosso-verdi (con concrete sperimentazioni), egli dovrebbe trovare un posto di primissimo piano nella memoria. Gli si dovrebbero intitolare strade, piazze, progetti alternativi, cooperative, film, biografie. Da qualche parte lo si è fatto; anche in Italia esistono alcune associazioni in suo nome, una casa editrice e forse, presto, una fondazione. Ma soprattutto da Sankara e dalla sua rivoluzione si dovrebbero trarre ispirazione, forza, purezza. Ce n’è bisogno. Non c’è bisogno di santini ma di ispirazioni.

Sankara fu ucciso a trentasette anni da un commando militare, mentre era in tuta perché il giovedì era il giorno dello sport di massa. Nell’Alto Volta, che la rivoluzione aveva ribattezzato Burkina Faso, cioè “il paese degli integri”, terminava così dopo soli quattro anni la rivoluzione della dignità. Una sfida di sviluppo autonomo, egualitario e partecipativo che aveva portato i contadini, le donne, perfino gli alberi del poverissimo paese saheliano a “cercare la felicità”, cambiando nome, atteggiamenti, strutture per “osare inventare l’avvenire” fin nel più remoto dei villaggi ma con l’ambizione di parlare al mondo, sulla cui scena il Burkina Faso irruppe all’improvviso.

Di questa rivoluzione Thomas Sankara fu l’eroe sincero e onesto, visionario e pragmatico al tempo stesso. In questo paese “concentrato di tutte le disgrazie” (come ebbe a dire in un suo celebre discorso all’assemblea dell’Onu), giunse al potere grazie a un’alleanza fra gli esponenti della rivolta popolare contro i governi corrotti e un gruppo di giovani militari da lui coordinati (Sankara, questa perla, era militare?! Già. L’accademia era l’unica possibilità di studiare gratis per un ragazzo poverissimo e senza raccomandazioni. Peraltro, la divisa non fu per lui che un modo per fare politica; e negli anni di rivoluzione i militari burkinabè lavoravano i campi, costruivano case, piantavano alberi).

In molti modi fu definito Thomas Sankara. Egli fu “il presidente dei contadini”, per aver voluto mettere al centro e dare potere ai produttori di sopravvivenza: quel 90% di contadini poverissimi, i dimenticati della storia, rovinati dalle tradizioni feudali e dai residui del colonialismo, dall’inclemenza del clima e dai privilegi di una città vorace. Fu “il presidente ribelle”, per le proposte in favore del disarmo mondiale e dell’indipendenza politico-economica del Terzo Mondo dall’imperialismo e dal capitalismo divoratori di risorse. Fu “il presidente più povero del mondo”, per la diretta messa in pratica di un principio di non privilegio (diceva: “Non possiamo essere i dirigenti ricchi di un paese povero”) sicché quando dovette pubblicamente dichiarare i propri averi, come tutti i dirigenti del paese, l’elenco fu rapido: a parte gli effetti personali, libri, una moto e una piccola casa di cui doveva pagare il mutuo. Fu “l’incorruttibile”, per la lotta senza quartiere agli abusi e alle ruberie che da sempre caratterizzavano le amministrazioni e le burocrazie di quel paese. Fu “il femminista”, per l’attenzione speciale verso le donne, pilastri della vita relegate all’ultimo posto. Fu “l’ecologista”, perché sognava un altro sviluppo e perché in quel senso guidò concretamente la rivoluzione burkinabè.

Nel 1983 la rivoluzione partiva da una materia prima, l’Alto Volta, sinceramente disperante. Che farne? Gli obiettivi del governo rivoluzionario erano semplici e impossibili: ricerca del benessere per tutti con uno sviluppo autonomo centrato sui bisogni di base (“contare sulle proprie forze”); democrazia diretta che affidava le decisioni alle organizzazioni di massa, che toccò organizzare (donne, contadini, studenti, lavoratori), anziché ai piccoli partiti di matrice urbane ed elitaria anche se magari si richiamavano alle idee più rivoluzionarie; autosufficienza alimentare ed economia popolare basata su risorse endogene per fornire acqua e cibo a tutti e tutti i giorni (“dieci litri di acqua e due pasti al giorno per tutti i burkinabè”) e poi salute, istruzione e casa; capovolgimento dei rapporti città-campagna; liberazione femminile dai tanti gioghi (“se perdiamo la lotta per la liberazione della donna, avremo perso il diritto a una trasformazione positiva della società”); indipendenza culturale; lotta ai privilegi delle élite consumiste particolarmente scioccanti in Africa.

Il “piano dell’economia popolare” cercò di risanare l’agricoltura e migliorare le infrastrutture produttive e sociali nelle campagne: per aumentare i raccolti ma anche il benessere dei contadini e la vivibilità delle campagne. La politica dell’acqua nell’arido Burkina Faso era vita: si avviarono migliaia di cantieri per la realizzazione, da parte degli stessi abitanti, di piccole dighe, acquedotti, pozzi, bacini idrici. Il governo lanciò con decisione “le tre lotte” per fermare il deserto e fra queste il divieto del taglio abusivo della legna da ardere, la sperimentazione di forme semplici di energia alternativa. Nei campi fu incoraggiato il ricorso agli input locali. Si avviarono massicci programmi di riforestazione di villaggio. L’aumento dei prezzi agricoli incoraggiò gli sforzi dei contadini quanto l’abolizione dei privilegi dei capi villaggio tradizionale (ciò che causò non poco scontento).

La campagna “produciamo quel che consumiamo, consumiamo quel che produciamo”, con relativi divieti di importazione (“mangeremo i nostri manghi, non le loro mele”) rispondeva all’estrema scarsità di valuta estera e alla necessità di porre al centro l’agricoltura locale. Riabilitare e per quanto possibile ruralizzare le industrie fu una delle fatiche di Sisifo del governo rivoluzionario. Una delle operazioni tipiche del Burkina Faso di quegli anni, che ricorda la battaglia del khadi condotta da Gandhi in India, fu il faso dan fani, la stoffa di cotone locale tessuta artigianalmente che il presidente, i ministri e i funzionari dovevano indossare per dare il buon esempio (la lavorazione manuale assicurava la creazione di posti di lavoro). Un’altra sfida fu la “battaglia della ferrovia”: costruzione in economia e autonomia - con squadre di lavoro volontarie a cui parteciparono gli stessi membri del governo - di cento chilometri di binari per raggiungere da Ouagadougou le regioni del Nord e le miniere di manganese: la Banca Mondiale aveva rifiutato i fondi perché preferiva una superstrada.

Anche i cittadini dovevano lavorare per almeno tre settimane l’anno nei cantieri popolari per la costruzione del paese. Nobiltà e centralità del lavoro manuale. In soli quattro anni l’obiettivo dei due pasti e dieci litri di acqua al giorno a testa fu raggiunto. L’infrastruttura sociosanitaria migliorò notevolmente. La scolarizzazione aumentò. La situazione delle donne registrò cambiamentinondapoco.Lo sforzo contro la desertificazione conobbe faticosi successi. Scuole, dispensari, acquedotti, case popolari alberate al posti di quartieri malfamati, migliaia di campi sportivi nei villaggi, cinema rurali, trasporto pubblico...

Per tutto questo occorrevano fondi. Prima della rivoluzione il magro bilancio statale era stato assorbito quasi solo dalle spese di mantenimento della macchina burocratica pubblica. Sankara dichiarò guerra alle spese superflue: vendute le auto blu ministeriali, eliminati gli sprechi di energia e materiali negli uffici (anche nella residenza presidenziale erano le eventuali correnti d’aria a fare le veci del condizionatore), aboliti i lussi di rappresentanza (quando i ministri viaggiavano all’estero, era in classe economica e in alberghi di modesta categoria). Furono votati un massimale per gli stipendi - compreso quello, molto modesto, del presidente - e un prelievo volontario dai lavoratori pubblici, che guadagnavano poco ma tutti i mesi, a favore delle campagne sulle quali pendeva eterna l’incertezza, le vite appese a un filo di pioggia o condannate da un volo di locuste.

Il bilancio era andato in pareggio. Vivo Sankara, il Burkina Faso rifiutò cocciutamente di firmare un programma di aggiustamento strutturale con il Fondo Monetario Internazionale: “Quel che chiedete l’abbiamo già fatto per conto nostro. Abbiamo risanato l’economia, non avete nulla da insegnarci. Il Fondo persegue un controllo politico sui paesi...”. Se Sankara era riuscito a far digerire, almeno fino agli inizi del 1987, questo severo piano di austerità e moralizzazione fu perché egli lo applicò in primo luogo a se stesso, oltre che per il proprio carisma. Una sobrietà sconosciuta nel mondo politico a ogni latitudine. Conoscete un altro presidente che viaggiasse in utilitaria, che mangiasse due volte al giorno, che si astenesse da carne e bibite multinazionali, da cibi raffinati e tabacco, da oggetti di lusso e ricchi stipendi autodecisi?

La rivoluzione burkinabè aveva ambizioni internazionali: voleva parlare al mondo. Cominciando dall’Africa. Paladino della proposta di non pagare più il debito estero, di campagne per il disarmo internazionale, del mutuo aiuto fra i paesi del Sud, del rifiuto di impostazioni imperialiste, il presidente diede un sostegno deciso al languente movimento dei non allineati e ai movimenti di liberazione, per un nuovo ordine mondiale. Il rifiuto dei diktat riguardava anche gli aiuti allo sviluppo, spesso “inutili e imbevuti di colonialismo”: si può accettare solo “l’aiuto che aiuta a fare velocemente a meno dell’aiuto”, non quello che “serve alle imprese del Nord e a esperti pagati in un mese cifre che basterebbero ognuna a costruire una scuola”. Dunque non è stupefacente che i privilegiati della cooperazione internazionale non lo amassero. Nel 1986, leggendo di non so più quale nuova idea della rivoluzione burkinabè, il francese Jean-Michel Filori, delegato del Fondo europeo di sviluppo in Burundi, ovvero pacatissimo rappresentante della Commissione Cee nel piccolo paese dell’Africa orientale, se ne uscì con un risentito: “Ce fou de Sankara”. Quel matto di Sankara. Già: ecco un altro modo di definirlo, nel jet-set della cosiddetta solidarietà internazionale.

Ma Sankara di errori doveva averne fatti, se finì così, assassinato per ordine del suo amico e alter ego Blaise Compaoré: tuttora presidente del Burkina Faso, questi è astuto quanto Sankara era in fondo ingenuo. Di errori doveva averne fatti, se nemmeno i suoi amati contadini si rivoltarono in massa contro l’assassino, nella fase di violenta repressione che seguì il colpo di stato. Ma i contadini vivono sulle zolle, lontani dai centri di potere. E poi, la rivoluzione fu spezzata al momento giusto, a metà del guado. Sankara aveva chiesto troppo ai vertici, ormai stufi dello sforzo rivoluzionario; e intanto la base rurale e popolare, i contadini, le donne non erano ancora “socializzati alla politica”.

“La morte di quest’uomo eccezionale è una tragedia per l’intera Africa” scrisse il sociologo svizzero Jean Ziegler. E il giornalista malgascio Sennen Andriamirado scrisse: “E’ morto Sankara, un presidente non come gli altri. E’ stato forse un incidente della storia. Però, un incidente felice”.

Marinella Correggia

Capitolo 1

Il concentrato di tutte le disgrazie dei popoli

“...Vi porto i saluti fraterni di un paese di 274.000 chilometri quadrati, dove sette milioni di bambini, donne e uomini si sono rifiutati di morire di fame, di sete e di ignoranza. [...] Sono davanti a voi in nome di un popolo che ha deciso, sul suolo dei propri antenati, di affermare se stesso e di farsi carico della propria storia, negli aspetti positivi e in quelli negativi, senza la minima esitazione”.

Inizia così l’intervento di Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, durante i lavori della trentanovesima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. E’ il 4 ottobre 1984 e un piccolo Stato dell’Africa subsahariana, fino allora sconosciuto, si propone l’obiettivo di realizzare uno sviluppo autonomo per uscire dalla miseria e dall’arretratezza, cui è stato condannato da decenni di dominazione coloniale e di tutela indiretta, dopo l’indipendenza raggiunta nel 1960, come molti altri paesi africani. “Pochi dati bastano a descrivere l’ex Alto Volta”, prosegue Sankara, “un paese di sette milioni di abitanti, più di sei milioni dei quali sono contadini; un tasso di mortalità infantile stimato al 180 per mille e un tasso di analfabetismo del 98%, se definiamo alfabetizzato colui che sa leggere, scrivere e parlare una lingua; un’aspettativa di vita media di soli 40 anni; un medico ogni 50.000 abitanti; un tasso di frequenza scolastica del 16%”. Un quadro drammatico. In altre parole, nel paese ci sono solamente quattro ospedali e 117 medici, per lo più residenti nelle zone urbane e nella capitale Ouagadougou. Un bambino su cinque muore entro il primo anno di vita, chi sopravvive ha davanti a sé un’aspettativa di vita di quarantaquattro anni.

Sankara non esprime solamente il lamento della propria terra: “Parlo in nome dei milioni di esseri umani che vivono nei ghetti perché hanno la pelle nera [...] considerati come animali”. Sono gli anni dell’apartheid in Sudafrica, della segregazione di milioni di persone colpevoli di avere la pelle nera, della messa al bando dell’African National Congress, della reclusione di Nelson Mandela, in galera dal 1964. Sankara si fa portatore del dolore dei più deboli e indifesi, degli umiliati e dimenticati.

“Parlo in nome delle popolazioni diseredate di quel mondo che è così sprezzantemente chiamato Terzo Mondo. Parlo in nome delle donne del mondo intero, che soffrono sotto un sistema maschilista che le sfrutta. Parlo in nome di quanti hanno perso il lavoro, in questo sistema che è strutturalmente ingiusto, ridotti a percepire della vita solo il riflesso di quella dei più abbienti. Parlo in nome degli artisti - poeti, pittori, scultori, musicisti, attori - che vedono la propria arte prostituita. Grido in nome dei giornalisti ridotti al silenzio o alla menzogna. Parlo in nome delle madri che nei nostri paesi impoveriti vedono i loro bambini morire di malaria o di diarrea, senza sapere dei semplici mezzi che la scienza delle multinazionali non offre loro, preferendo investire nei laboratori cosmetici e migliorare gli interventi di chirurgia estetica a beneficio dei capricci di pochi uomini e donne il cui fascino è minacciato dagli eccessi di assunzione calorica nei loro pasti, così abbondanti e regolari da dare le vertigini a noi del Sahel. Parlo anche in nome dei bambini. Di quel figlio di poveri che ha fame e guarda furtivo l’abbondanza accumulata nel magazzino del ricco. Il magazzino è protetto da una finestra di vetro spesso; la finestra è protetta da inferriate; queste sono custodite da una guardia con elmetto, guanti e manganello”. Secondo l’ultimo censimento, il 48% della popolazione del Burkina Faso ha meno di quattordici anni. Solo il 3% ne ha più di sessantacinque. E sono proprio i bambini e le bambine a soffrire maggiormente la fame e la sete, a cadere prostrati al suolo, indeboliti da malattie e condizioni di vita disumane.

“Il mio paese”, continua Sankara, “è il concentrato di tutte le disgrazie dei popoli, una sintesi dolorosa di tutte le sofferenze dell’umanità. [...] Il mio cuore è con i trenta milioni di persone che muoiono ogni anno, abbattute da un’arma formidabile chiamata fame. Ho viaggiato per migliaia di chilometri”, conclude, “per chiedere a ciascuno di voi di unirci in uno sforzo comune perché abbia fine l’arroganza di chi ha torto, svanisca il triste spettacolo dei bambini che muoiono di fame, sia spazzata via l’ignoranza, vinca la legittima rivolta del popolo e tacciano finalmente i tuoni di guerra”.

Thomas Sankara era nato il 21 dicembre 1949 a Yako, tra Kaya e Ouahigouya, nel regno Mossi dello Yatenga, nella parte settentrionale della colonia francese dell’Alto Volta, a ridosso del deserto del Sahara. La madre Marguerite era di stirpe Mossi, la più importante e numerosa del paese, il padre Joseph, ex soldato coloniale che aveva trovato un posto nella gendarmeria, apparteneva all’etnia Peul. Joseph Sankara aveva servito l’esercito francese durante la seconda guerra mondiale (era stato persino catturato dai tedeschi) e, negli anni seguenti, durante la repressione delle rivolte nelle colonie in Africa e in Asia. Una volta smobilitato, era diventato come migliaia di altri ex militari un proletario urbano che viveva di espedienti. Un alone di mistero avvolge la famiglia: sembra che il nonno di Sankara, che lavorava come servitore per un importante principe Mossi, avesse ricevuto in sposa da quest’ultimo la figlia. La prole prese il cognome Ouédraogo. Fu proprio Sankara a riappropriarsi del cognome del nonno. Terzo di dieci figli, a sei anni incomincia a frequentare la scuola elementare a Gaoua e conclude brillantemente gli studi nel liceo dei missionari cattolici di Bobo-Dioulasso, la seconda città del paese. Si distingue in lingua francese e in religione, dimostrando di conoscere ogni passo della Bibbia. Tre aneddoti illustrano la personalità del bambino, che si dimostra estroverso e appassionato di discussioni e che non esita a esprimere la propria riprovazione quando il padre alza le mani contro la madre.

All’età dieci anni Sankara vede la bicicletta che il direttore della scuola, un francese ovviamente, ha regalato per Natale al figlio Patrick. Come lui molti altri bambini voltaici. Gli chiede di poterci fare un giro, in cambio porterà la sua cartella, ma questi si rifiuta. “L’abbiamo sognata per mesi, ci svegliavamo pensando a essa, la disegnavamo”, ricorda Sankara. Dopo sforzi vani, esasperato, decide di prendere comunque la bicicletta: viene espulso dalla scuola, mentre il padre viene messo in galera.

Sempre in questi anni. Un vicino è sposato con due mogli. Un giorno Sankara nota sulla soglia di casa la prima: è stata cacciata dal marito e sta aspettando di essere ripresa. E’ trattata male perché ha partorito solo figlie femmine, al contrario della seconda, che è anche più giovane. Il bambino prende un pezzo di pane dalla propria dispensa e lo porta alla poveretta, in lacrime. Appena il vicino se ne accorge, si scaglia urlando contro il padre di Sankara, chiedendogli di picchiare il figlio che lo aveva oltraggiato.

Infine, il 5 agosto 1960 si festeggia l’indipendenza del paese: nel cortile del liceo Ouezzin Coulibaly di Bobo-Dioulasso, la bandiera francese è ammainata e sostituita con il tricolore bianco, rosso e nero voltaico. Alcuni ragazzi francesi la strappano e la bruciano. Guidati da Sankara, gli studenti voltaici si ribellano all’oltraggio subito, causando l’intervento delle forze dell’ordine, poliziotti bianchi. Il padre di Sankara è di nuovo imprigionato come responsabile del comportamento del figlio. Joseph Sankara finisce un’altra volta ancora in galera, dopo che una delle figlie, nel tentativo di cogliere della frutta da un albero, aveva interrotto il riposo pomeridiano della moglie del suo datore di lavoro. Sankara commenta: “Capisco che dopo un pranzo stupendo volesse riposare e le desse fastidio essere disturbata in quel modo, ma noi dovevamo mangiare”.

A diciassette anni Sankara entra nella “École militaire préparatoire” di Kadiogo, unico modo di proseguire gli studi per un ragazzo proveniente da una famiglia non benestante. Nel 1970, dopo avere terminato la scuola militare, è inviato alla “Académie Militaire” di Antsirabe, in Madagascar, paese in piena sollevazione popolare, dove ottiene i gradi di ufficiale. Il regime neocoloniale di Tsirana, fedele alla Francia, crolla nel maggio del 1972, in seguito alle proteste di decine di migliaia di studenti e lavoratori che si riversano nelle strade della capitale Antananarivo. Di notte Sankara commenta gli avvenimenti con gli altri militari venuti da tutta l’Africa. Inizia così la sua formazione politica, che si nutre anche di fervide letture: il suo romanzo preferito è “Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumas. In questo periodo annota sul suo diario: “Un militare senza formazione politica non è che un potenziale criminale”.

Sankara poi è addestrato alla “École de parachutisme” a Pau, in Francia. Appena può, raggiunge Parigi, dove si incontra con alcuni compatrioti nella libreria “Les herbes sauvages”. Dopo pochi mesi viene trasferito al “Centre parachutiste” di Rabat, in Marocco, dove entra in stretti rapporti con un altro ufficiale voltaico, Blaise Compaoré e dove tocca con mano la miseria del popolo e il lusso della classe dirigente. Quando è in licenza si reca a Caen, in Francia, per stare con la propria fidanzata, Mariam Serme. Nel 1974 scoppia un conflitto armato tra l’Alto Volta e il Mali: Sankara, ritornato in patria, è posto a capo di un’unità di incursione che resiste più delle altre alle truppe nemiche. Il classico ordine impartito dagli ufficiali, “Avanti!”, è sostituito da un più generoso “Seguitemi!”. L’inutilità e l’assurdità di una guerra tra due paesi poverissimi, già sufficientemente provati dalla siccità, è ricordata dallo stesso Sankara: “Se dobbiamo combattere, facciamolo per sopprimere, coscientemente e per volontà comune, e non per rafforzare le frontiere tra due popoli uniti da tutto”.

Due anni dopo, grazie alle capacità dimostrate in battaglia, gli viene affidato il comando della divisione paracadutista del “Centre National d’Entraînement Commandos” della cittadina di Pô, nel sud del paese. L’Alto Volta comprende di avere assoluto bisogno di reparti addestrati in grado di difendere almeno i confini nazionali.

A Pô conosce Jerry Rawlings, un ambizioso capitano ghaneano, con cui stringe una forte amicizia. Sankara è tra i promotori di un programma di avvicinamento tra i militari e la società civile, che stabilisce per i soldati il lavoro nei campi di miglio attorno alla caserma, accanto ai contadini. Nel tempo libero suona la chitarra in un gruppo di coetanei e partecipa a tutte le attività sportive che sono organizzate. Nel 1979 sposa Mariam e due anni più tardi, dopo la promozione a capitano, è trasferito presso la “Division Opérationelle” di Ouagadougou. A Pô subentra nel suo ruolo Compaoré. Sankara sarà sempre consapevole della clemenza della sorte, che gli ha permesso di sopravvivere nelle disagiate condizioni dell’Alto Volta degli anni Cinquanta: “Metà dei bambini nati nel mio stesso anno sono morti entro i primi tre mesi di vita. Io ho avuto la fortuna di sfuggire alla morte e di non cadere vittima di nessuna di quelle malattie che quell’anno fecero più vittime di quanti fossero i nati. Sono stato poi uno dei sedici bambini su cento che hanno potuto andare a scuola, altro enorme colpo di fortuna”.

http://www.carlobata.com/thomas%20sankara.htm

foto di R.F.

Messaggi

1. > Commemorazione del 19° anniversario della morte di Thomas Sankara, 18 ottobre 2006, 16:59

Ignoro se Sankara fosse religioso e, se nel caso, quale religione professasse.

In compenso ricordo che, nei pochi anni di governo prima che fosse barbaramente assassinato, partecipava regolarmente in Italia alle prime iniziative del Partito Radicale Transnazionale, al tempo in cui Pannella era un pò meno liberista e filoamerikano e si poneva soprattutto il problema della fame nel mondo ed in Africa in particolare.

Ma certo era anche profondamente "laico", forse ancora di più di quanto lo sia ancora oggi.

Un ringraziamento al sito gestito da italiani emigrati all’estero, per di più emigrati nello stato più cosmopolita ed interrazziale che esiste sulla Terra ......

Keoma

2. > Commemorazione del 19° anniversario della morte di Thomas Sankara, 26 ottobre 2006, 00:20

da maggio sono volontario per una piccola onlus in burkina faso, ho imparato ad apprezzare il coraggio di questo popolo che ancora sogna del suo presidente operaio e contadino pre davvero, sincero nelle sue parole e concreto nelle sue azioni.

L’anno prossimo è stato dichiarato anno Sankara in occasione del ventennale della sua morte, qui i giornali ne hanno parlato, lanciando come al solito segnali diretti al governo attuale del Burkina (vero assassino della rivoluzione).

Possibile che in Europa nessuno si accorga di questo?

Io da qua, lasciato il lavoro per fare il volontario senza beccare una lira continuo ad osare inventare l’avvenire! Sankara vive ancora nelle idee e nei gesti di chi, come me, crede ancora nel sogno chiamato GIUSTIZIA SOCIALE

Andrea Trevisan

www.cujolandia.it

1. > Commemorazione del 19° anniversario della morte di Thomas Sankara, 16 dicembre 2006, 12:55

per Andrea Trevisan:

in Europa molti si accorgono di questo, come ci sono quelli che si accorgono che in Palestina c’è un muro 10 volte peggiore di quello di Berlino, o che in Bolivia si cerca di uscire dal baratro economico anche attraverso la rinazionalizzazione delle risorse naturali depredate da sempre dai ricchi del nord, o che in Messico si sperimentano con successo e sotto i proiettili del governo centrale nuove forme di democrazia, ecc. Il problema è che non c’è uno spazio mediatico di massa per quesi che se ne accorgono, internet non lo è ancora, forse col tempo lo sarà.

Per ora la realtà per la stragrande maggioranza è quella televisiva, e molti governi, staccati dalle persone, ne giovano.

A Parigi (thomassankara.net) si organizzeranno diverse manifestazioni in onore di Sankara nel 2007, la prima i compagni di Bellaciao l’hanno già fatta. A Bamako lo stesso. A Firenze io ed altri facciamo due dibattiti a fine gennaio e continueremo fino al 15 ottobre 2007. Noi come te ci siamo. Resistenza.

Antonio