Accueil > La crise du capital et le rôle des communistes

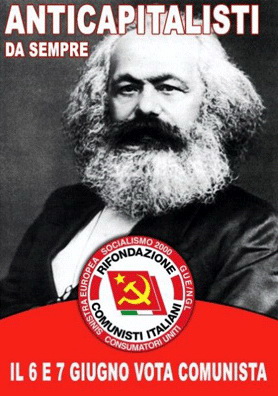

En Italie, pour les Élections Européennes, tous les communistes on été capable de s’unir sur deux point important : contre la droite et les sociaux-démocrates pour une société socialiste... R.F.

La crise du capital et le rôle des communistes, éditorial commun de quatre directeurs de revues communistes italiennes

Editorial sous la direction de Fosco Giannini, Guido Oldrini, Manuela Palermi, Bruno Steri *

Pour deux numéros spéciaux de Marxismo Oggi, élaborés en collaboration avec l’Ernesto, Essere Comunisti, La Rinascita della Sinistra et des intellectuels issus d’autres espaces et d’autres courants de pensée.

Que les directeurs signataires de cet éditorial aient décidés de contribuer à une publication commune, élaborant un numéro spécial de Marxismo Oggi sur la crise, n’est pas si surprenant que ça. En fait, l’urgence posée par la conjoncture actuelle, dramatique, nous pousse à engager une réflexion commune sur la dynamique et la nature d’un bouleversement économique et social, mais aussi institutionnel et environnemental que tous nous avons défini comme structurel, c’est-à-dire inséré dans le fonctionnement contradictoire et profondément inégal du mode de production capitaliste. Un tel jugement prend sa source dans la conviction que, sans l’apport des outils conceptuels offert par le cadre d’analyse marxien, nous ne pourrions rien comprendre à la logique qui se cache derrière ces faits, et nous en serions fatalement réduits à prendre acte superficiellement de leur succession.

Renouer avec le cadre d’analyse marxiste

Du reste, nous ne sommes pas les seuls à le dire : la puissance cognitive d’un tel cadre conceptuel – aujourd’hui encore plus qu’hier – est largement reconnue, même par ceux qui se situent de l’autre côté du conflit de classe. Des quotidiens qui font autorité s’interrogent, soucieux, sur la solidité des fondements de l’ordre social actuel et, comme l’a fait récemment le quotidien londonien « The Times », lancent des sondages où ils demandent à leurs lecteurs bien-pensants : peut-être Marx avait-il raison ? Et même ceux dont, en Occident, dépendent le sort de millions (milliards) de personnes ne cessent de rappeler, pour eux-mêmes et pour les autres, qu’avec cette crise – et avec les mesures adoptées pour essayer d’en limiter les effets pervers – on voyage en « terra incognita ». Il ne s’agit pas tant de la prétendue nouveauté de ce qui est leur apparu soudainement, mais plutôt de l’inconsistence des principes auxquels ils se sont, pendant des décennies, religieusement pliés : du dogme de l’infaillibilité du marché à sa « main invisible » en passant par les « esprits animaux » du capitalisme. Les certitudes néo-libérales ont soudainement fondu et maintenant on avance à tâtons ; l’arrogance et le sarcasme réservés à ceux qui ont essayé pendant ces décennies d’arrêter ou de ralentir la course folle de la locomotive capitaliste ont cédé le pas à la confusion, à l’inquiétude (évidemment minimisée à travers milles annonces officielles rassurantes et phrases de cironstance) sur la viabilté du système. Nous ne pouvons pas être surs – disent-ils – de l’efficacité de ce que nous allons mettre en place face à cette situation exceptionnelle, mais nous n’avons pas d’autre voie : voilà, en gros, à quelle condition misérable en a été réduite ce qu’on appelle la pensée unique, celle qui encore hier était une idéologie dominante et incontestée.

Analyse d’une défaite historique, sans reniement ni concessions

Bien entendu, tout cela n’enlève rien au fait que nous avons été – et continuons à être – les enfants d’une défaite historique. Il faudra examiner les raisons internes qui ont conduit les dirigeants issus de l’implosion du « socialisme réel » en Europe et en URSS à devenir du jour au lendemain des rois du pétrole au service d’une nouvelle « bourgeoisie compradore » rampante ; et, à leurs côtés, des universitaires rennomés ex-marxistes à adopter tout à coup les préceptes de la libre concurrence prêchés par le MIT (Massachussets Institute of Technology). Le recul et l’implosion brutale de la majorité des « sociétés de transition » en Europe exigent de nous une analyse détaillée qui enfonce profondément le bistouri de la recherche dans ce laboratoire historique qu’a été le vingtième siècle. Personne parmi nous toutefois – c’est un trait distinctif qui nous a réuni alors et qui reste essentiel dans notre démarche actuelle – ne s’est joint au choeur de ceux qui louaient le capitalisme triomphant. Regarder en face la défaite et ses causes ne signifiait pas pour nous la liquidation sommaire d’un patrimoine d’idées, de valeurs, d’instruments d’analyse et de lutte pour une transformation profonde de l’ordre des choses existant et la construction d’un vivre ensemble socialement équitable, soutenable sur le plan environnemental, inspiré des critères de la démocratie substantielle. Cette possibilité d’un changement historique en vue d’un réel progrès des conditions de vie sociales est ce que l’on caractérise par le nom et les symboles du « communisme ». Et c’est, justement, ce que la réalité actuelle du capitalisme nie, de manière toujours plus violente. Ils avaient donc tort, tous ceux qui ont baissé la tête, se sont pliés à l’idéologie dominante de la soi-disant « fin de l’histoire » et ont donc retourné leurs vestes tant au niveau théorique que politique. Et ils avaient également tort tous ceux, à gauche, qui ont couru après d’improbables innovations, et se sont laissés séduire par les vieux mythes hyper-technologiques (le développement infini d’une « nouvelle économie ») ou (alors que se diffusait dans toute la planète le travail salarié !) du paradigme de la « fin du travail ». Nous avions par contre raison : si il était nécessaire de le prouver, la crise actuelle et les ravages sociaux qu’elle entraîne ne fait que le confirmer. Et ce sont ces jeunes à Seattle et à Gênes qui avaient raison, sourds aux sirènes de la mondialisation capitaliste, et qui trouvaient leur voie dans l’engagement éthique et politique, refusant de croire que ce monde-ci est l’unique (si ce n’est le meilleur) monde possible.

Les origines de la crise se trouvent dans l’économie réelle

Comme nous l’avons déjà dit, nous partagons tous la même clé d’analyse de la crise actuelle. En soi, l’élément spéculatif – qui d’ailleurs a connu une augmentation exponentielle à travers des produits et dispositifs financiers parfaitement légaux et ont même été encouragés par la déreglementation tant au plan national que supra-national – a seulement fait exploser les contradictions déjà présentes dans ce qu’on appelle l’économie réelle. Le poids pris par les engagements financiers, qui dans les trois dernières décennies a caractérisé toujours plus les investissements réalisés par les grandes entreprises multinationales, est à mettre en relation avec la baisse de la productivité des investissements productifs : la « financiarisation » de l’économie, loin d’être l’excroissance pathologique d’un système qui en soi est sain, a été de manière exemplaire dictée par la recherche convulsive du profit maximal. Une telle tendance est allée de pair avec une attaque sans précédent sur les revenus du travail. Précarisation, délocalisations de secteurs intensifs en travail dans des pays aux coûts du travail plus faibles, gains de productivité détournés presque exclusivement pour augmenter les rentes et les profits et qui ont élargi démesurément le fossé qui sépare leur niveau de celui des salaires et des retraites. Ce n’est pas une nouveauté : l’instrument principal utilisé pour augmenter le taux de profit a toujours été d’intensifier l’extorsion de plus-value. Ainsi, un véritable tsunami a submergé le monde du travail : toutes les enquêtes statistiques montrent, que depuis les années 80, les inégalités dans le partage de la valeur ajoutée se sont creusées de manière dramatique. Tout en haut, tutoyant les étoiles, on retrouve les revenus d’une minorité, au fond du trou, les salaires et les pensions. Evidemment, il s’agit d’une tendance générale qui se manifeste différemment selon les pays : en ce qui concerne les inégalités, l’Italie se retrouve parmi ceux qui tentent de battre des tristes records d’inégalité. Voilà la base réelle de la crise, qui débouche sur une crise capitaliste de sur-production.

Pointer les responsabilités politiques

De telles inégalités sociales découle la croissance exponentielle de l’endettement privé ; sur un tel endettement s’est élevé un château de carte (dont les titres liés aux subprimes en sont emblèmatiques) qui s’est fatalement écroulé. La tâche prioritaire des communistes et, en général, de la gauche anti-capitaliste est celui de continuer obstinément à élucider les vraies causes de la crise, montrant clairement du doigt les responsabilités : pas seulement de ceux qui ont spéculés sur les actifs toxiques, infectant le circuit financier entier, mais – plus fondamentalement – en dénonçant les responsabilités politiques de tous ceux qui ont chanté pendant des années les louanges d’un système économique qui est désormais en faillite, en plus d’être fondamentalement injuste. Les mêmes qui aujourd’hui, sans que personne ne les ait intronisé, s’élèvent au rang de sauveurs de la patrie, affectant, d’un côté, des ressources considérables pour sauver les banques (et les banquiers) et, d’un autre, préconisant des mesures d’urgence inefficaces.

Privatisation des bénéfices et socialisation des pertes

Au moment où tout le monde redécouvre les vertus de l’intervention publique – ce qui les pousse même à évoquer des notions qui jusqu’à hier restaient imprononçables, comme celle de « nationalisation » - se pose pour nous une tâche essentielle d’éclaircissement de nos concepts et de nos positions politiques. Aujourd’hui plus que jamais – par rapport aux mesures anti-crises exceptionnelles prises par la communité internationale et les gouvernements nationaux – on peut utiliser la fameuse expression de « privatisation des bénéfices et de socialisation des pertes ». A ce sujet, le plan conçu par le secrétaire au Trésor des Etats-Unis, Tim Geithner, et, directement relié à celui-ci, l’issue du G20 en sont symptomatiques.

Qui va payer la crise ? Les contribuables et les travailleurs

Avec l’objectif d’enlever des comptes des banques états-uniennes le poids énorme des actifs « toxiques », de rendre au marché inter-bancaire son efficacité et, surtout, de rétablir les flux de crédit essentiels au fonctionnement de toute la machine économique, le plan Geithner a finalement clarifié la principale interrogation qui était restée jusque-là sans réponse : qui va payer ? Qui va être appelé à la rescousse pour supporter tout le poids de cette énième opération de sauvetage des banques, au coût exhorbitant ? La réponse est très simple : comme d’habitude, les contribuables, et en particulier les travailleurs salariés. A l’intérieur des entreprises gérées selon un partenariat public/privé chargées de l’achat des actifs, ce sera avec de l’argent public, en effet, que sera financé l’essentiel du montant à verser aux banquiers (en échange des actifs toxiques), avec des prêts accordés aux agents privés à des taux super-préférentiels. En définitive, les banquiers seront contents, ils y gagnent une considérable bouffée d’oxygène ; les agents privés peuvent aussi être contents, eux qui se voient associés à une opération qui, quelque soit le cours futur du marché des actions, auront tout à gagner et rien à perdre. Et on réserve le pire pour les contribuables. Ce n’est pas un hasard si Wall Street, une fois qu’ont été annoncées les grandes lignes du plan, est reparti à la hausse.

Ne rien attendre de l’UE, ce n’est pas la solution, c’est une partie du problème

Même son de cloche du côté de la fameuse réunion du G20. Ici aussi, de grandes déclarations de principe et quelques ajustements inévitables, comme sur les paradis fiscaux : à propos desquels, cependant, on ne parle pas de fermeture et on prépare une « liste noire » sans que l’on définisse clairement les sanctions. Au delà, on affecte encore une fois une montagne de ressources à un organisme international – le FMI – qui conserve un leadership, des lignes programmatiques et une gestion politique inchangés (les mêmes qui ont si lourdement contribué à nous conduire au désastre actuel). Dans un tel contexte, l’Union Européenne ne se distingue pas fondamentalement des responsabilités imputables au modèle anglo-saxon, et elle n’arrive même pas – dans des circonstances aussi exceptionnelles – à affirmer un modèle social et politique autre que celui qui est mis en place de manière structurelle comme base de l’Union Européenne par les groupes capitalistes qui la dominent. Entre temps, l’aggravation de la crise remet justement en cause sa solidité structurelle, écartant la convergence des politiques économiques étatiques et approfondissant le fossé qui séparait déjà le noyeau fort économiquement de sa périphérie : d’un côté les Pays de Première Division (exportateurs de capital), de l’autre les Pays toujours plus maintenus en Deuxième Division (exportateurs de main d’oeuvre).

Des droites dangereuses...

En plein coeur d’une conjoncture très compliquée, notre Pays a à règler ses comptes avec une double épreuve : pas seulement la crise, mais également le gouvernement des droites. Droites dangereuses, qui ont complètement abandonné ce qui leur restait de libéralisme pour endosser le costume d’un populisme réactionnaire, corporatiste et raciste. Elles ont su aussi interpréter et retourner à leur avantage la crise de la mondialisation capitaliste, offrant des débouchés idéologiques réactionnaires au ressentiment et à la colère sociale, encourageant et organisant les pires pulsions qui couvent depuis toujours dans le coeur de notre Pays. A partir de l’agressive rhétorique berlusconienne, ils ont cimenté un bloc social, reconstitué un sens commun de droite, réinventé une histoire nationale faite sur mesure pour un « anti-communisme » plus grossier et viscéral, essayant de consolider sur de telles bases symboliques une identité politique. L’épilogue d’un tel processus est justement le lancement du parti qui a pris le nom de Peuple de la Liberté.

Une fausse gauche capitularde... qui a trahi l’héritage du PCI

Ca fait mal de le dire, mais une telle opération n’a été aussi possible parce que, pendant que les droites reconstruisaient leur identité réactionnaire, dans l’autre camp, de ce qui fut un temps la gauche, y compris une bonne partie de la gauche ex-communiste, démontait morceau par morceau la sienne. Si d’un côté on galvanisait les troupes, c’était rendu possible aussi parce que, de l’autre côté, on faisait tout pour entretenir le doute et la démoralisation de ses troupes. La parenthèse masochiste de Veltroni (et pas seulement la sienne : on pense aussi à celle de tous ceux qui ont été d’importants dirigeants de Rifondazione Comunista et du PdCI) a été en ce sens exemplaire. Tout cela démontre, entre autres, combien ce vieux vice qu’est le « transformisme » [vieille pratique politique italienne que l’on peut assimiler sommairement au retournement de veste, au changement de camp d’un leader politique voire d’un parti politique – souvent de la gauche vers la droite - NdT] est persistent : à partir de 1989 et au-delà, cela a marqué le parcours des héritiers indignes de ce qui fut le plus grand parti communiste d’Occident.

Un processus de légitimation du post-fascisme italien

Tout cela permet de se rendre compte de la fragilité actuelle du tissu politique italien. Que Fini [leader du parti néo-fasciste Alleanza Nazionale qui a récemment exprimé ses doutes sur les mesures anti-immigrés prises par le gouvernement Berlusconi] ait l’air d’être une voie dissidente de tel projet gouvernemental intégriste, ou que ce soit à Tremonti [ministre de l’Economie de Berlusconi] de poser des questions sur l’indépendance apparente de la Confindustria [le Medef Italien], ce sont des faits qui, loins d’être rassurants, ne font qu’accroître notre inquiétude sur l’état de santé de notre débat démocratique. Le nouveau parti berlusconien, sur le point de devenir le lieu totalisant du cadre politique, arrivant à incorporer même ce qui apparaît comme voix dissidente au choeur principal. En réalité, comme l’a récemment noté « The Guardian » a propos de la naissance du PdL, avec ce dernier s’achève le processus de légitimation du post-fascisme italien, dans un assemblage réactionnaire qui pourrait être le prélude à la conquête de la Présidence de la République et au dépassement de la Constitution née de la Résistence.

La raison d’être des communistes : défense des classes populaires et de la démocratie

Voilà pourquoi, dans une situation aussi délicate, la présence des communistes est vitale : vitale pour la défense des intérêts des classes populaires et, comme toujours dans notre pays, vitale pour la démocratie. Voilà pourquoi, en général, il n’y a pas de gauche anti-capitaliste et de lutte sans son noyau propulseur et stratégique communiste, organisé en parti. Et, en particulier, les communistes et les forces qui se reconnaissent dans un projet social anticapitaliste sont nécessaires pour proposer et assurer une protection du travail et de l’environnement, dans le contexte de la crise dévastatrice actuelle. La présence d’une liste anticommuniste et anticapitaliste aux prochaines élections européennes constitue en soi un projet politique essentiel qui peut permettre de ramener une opinion déboussolée à la réalité de la lutte et de ses propres intérêts de classe, la détournant des brumes des mythes réactionnaires, de l’anomie désenchantée de l’abstentionnisme, du refuge illusoire du « vote utile ». Il ne s’agit donc pas d’une simple alliance électoraliste lancée à la va-vite pour dépasser le barrage honteusement introduit dans la dernière ligne droite grâce à une alliance bi-partisane : laissons aux autres de tels bricolages sans avenir.

Nous, communistes, avons des choses importantes à dire et à proposer, et personne ne les dira à notre place

Ceux qui se reconnaissent dans cette liste se réfèrent à un cadre d’analyse convergent, et à l’interprétation qui en découle sur ce qui se passe autour de nous ; ils mènent la même bataille que nous au niveau continental, distinguant bien au Parlement Européen ceux qui sont vraiment des compagnons de route de ceux qui ne le sont pas ; ils refusent d’affronter une crise qui est en même temps économique, sociale et environnementale avec des mesures qui visent à sauver l’establishment et à sanctionner quelques « têtes d’affiche », en attendant que tout revienne à la normale. En ce sens, derrière le nom et les symboles de la liste communiste et anticapitaliste il y a tout le concret d’un projet politique, d’une unité d’action qui ne soit pas seulement électorale. Elle a été lancée dans la conviction que nous avons des choses essentielles à dire et à proposer (et que, en notre absence, personne d’autre n’est en mesure ou a la volonté de les dire et de les proposer) : des choses telles qu’une véritable et conséquente redistribution du revenu (en allant prélever les ressources là où elles se trouvent) ; ou, encore des interventions structurelles qui attaquent sur des points essentiels les équilibres de pouvoir dans la société capitaliste, mettant en avant les rapports de force entre les classes (comme par exemple la constitution d’un pôle public du crédit, soustrait au contrôle du capital financier, pour encourager un développement qui soit au service de l’homme et de la femme, qui crée de bons emplois et soit respectueux de l’environnement : ou une politique étrangère qui ne soit pas subordonnée à l’axe euro-atlantique). Pour accomplir de tels objectifs, il faut s’attaquer aux intérêts des puissants. Nous savons que nous ne pourrons pas le réaliser seuls ; mais nous savons aussi que cela ne pourraît être réalisé sans nous. Sans la détermination et la convergence unitaire des communistes, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales.

Un processus complexe qui doit s’appuyer sur ses deux jambes : reconstruction de l’organisation et recherche théorique marxiste

D’autre part, le processus de réunification des communistes et des forces anticapitalistes de notre pays ne se réduit certainement pas à cette échéance électoale. C’est un processus complexe et important, et qui a besoin de s’appuyer sur ses deux jambes. En premier lieu, la reconstruction d’un lieu et d’un enracinement social forts, et la relance du travail de masse, d’une intitiative politique de masse dans les territoires et sur les lieux de travail, dont les communistes sont les défenseurs et le point de référence organisé. En second lieu, le début d’un sérieux travail culturel, de recherche et d’élaboration, destiné à réfléchir sur l’histoire du communisme historique du vingtième siècle et à donner corps à une identité et à un projet communiste pour le vingt-et-unième siècle, en reconstruisant une critique moderne de l’économie politique et en réfléchissant de manière systématique et avec une rigueur scientifique au grand thème de la transition au socialisme, dans ses tentatives historiques et dans ses réalisations possibles dans l’avenir. Ce travail ne peut pas non plus être détaché d’une activité de formation renovée, qui ne reproduise pas simplement les vieilles écoles du parti, mais se redonne comme objectif de donner aux camarades les instruments d’analyses nécessaires à la lutte dans laquelles ils sont parties prenantes ; et au problème plus global de la communication, plus que jamais crucial pour gagner la bataille des hégmonies dans le type de société dans laquelle nous vivons. Avec ce numéro spécial de « Marxismo Oggi », nous entendons donc apporter aussi notre contribution en ce sens.

* Fosco Giannini est directeur de l’Ernesto, Guido Oldrini est directeur de Marxismo Oggi, Manuela Palermi dirige La Rinascita della Sinistra et Bruno Steri est directeur d’ Essere comunisti.

Traduit par AC pour Solidarité-Internationale-PCF (Sous-titres ajoutés par le traducteur)

Traduit depuis l’italien, depuis le site de l’Ernesto : http://www.lernesto.it/