Accueil > Europe conquise par le taureau libéral ?

de Albert HOUCQ

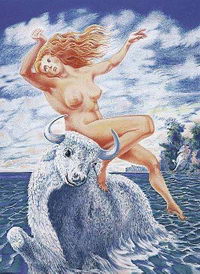

En guise d’introduction au texte - plutôt conséquent - qui suit, je vous offre un petit rappel mythologique.

Il y a bien longtemps Europe, une fort jolie princesse un tantinet bucolique et souvent rêveuse, rendit fou d’amour pour elle, un certain Zeus, réputé pour le pragmatisme de sa sexualité. Le dit Zeus ayant un talent certain pour la métamorphose, prit la forme d’un beau taureau blanc au front orné d’un disque d’argent, pour endormir la vigilance de l’innocente Europe. La suite est d’une banalité affligeante, voire quelque peu prévisible. Après avoir caressé « l’animal », la belle tombée sous son charme, s’assit imprudemment sur son dos. Et dès qu’elle y fut grimpée, le taureau se précipita vers le rivage tout proche, et embarqua sa conquête à l’abri des regards, pour l’initier à des pratiques que la décence m’interdit de décrire davantage. En plus de trois rejetons - dont deux finiront aux postes enviés de juges des Enfers -, Zeus fit trois présents à sa belle abusée :

– Une lance qui ne manquait jamais sa cible ; ( les prémices de l’arme publicitaire d‘aujourd‘hui ? )

– Un chien nommé Laelaps, qui jamais ne laissait échapper sa proie ; ( une allégorie des médias ?)

– Un homme de bronze si accueillant qu‘il tuait tous les étrangers qui tentaient de débarquer sur la terre où la belle Europe avait élu domicile. ( déjà le droit d’asile connaissait d’ardents défenseurs )

Sans dévoiler la suite de mon propos, votre perspicacité aura discerné quelques éléments aisément transposables dans l’actualité du moment. Derrière l’attirance se cache parfois le danger, et les apparences sont souvent trompeuses. Voyons maintenant comment l’Europe d’aujourd’hui s’apprête à succomber aux avances du dieu « Pognon ».

Vous l’avez certainement remarqué, l’impartialité toute relative avec laquelle les médias traitent du projet de Constitution européenne mérite d’être saluée. Rarement bourrage de crânes fut si savamment orchestré. Depuis le mensonge anodin ou par omission, jusqu’à l’annonce imminente de l’Apocalypse pour le 30 mai au matin, tout y passe. L’aplomb avec lequel, ceux dont le devoir est théoriquement d’amener leurs concitoyens à se forger objectivement une opinion, tentent de manipuler les esprits force le respect. Le « devoir d’informer » s’est peut-être irrémédiablement mué en « pouvoir d’intoxiquer ». On peut seulement le déplorer, on peut aussi combattre cet état de faits. L’admiration béate devant d’aussi regrettables dérives ayant ses limites, j’ai décidé très humblement d’allumer ce contre-feu.

Je ne partage guère l’idolâtrie de nos soi-disant élites journalistiques pour ce projet de traité constitutionnel. Si votre opinion n’était pas encore arrêtée, il se pourrait que mes remarques lèvent quelques interrogations. J’ai du moins cette bien modeste prétention.

Il ne suffit pas d’être contre ; encore faut-il dire pourquoi. Dans le cas présent, je n’ai que l’embarras du choix : Fond ou forme, il y aurait beaucoup à dire. Voyons d’abord la forme.

1) La forme

La forme, c’est bien évidemment ce qu’il y a de plus aisé à malmener ; n’importe quel(le) président(e) de Tribunal Administratif vous le confirmera. Le Traité Constitutionnel Européen que par amour des sigles, j’appellerai dorénavant TCE, n’échappe pas à cette règle.

Déjà, comment peut-on décemment demander à l’électeur lambda de prendre connaissance d’un texte d’une complexité juridique bien réelle, dans un délai aussi ridicule - à savoir au mieux en quelques semaines avant le scrutin ? (Pour mémoire, je signale qu’un moment il n’était même pas question de l’envoyer par la poste aux électeurs ; ces derniers étant censés se le procurer par eux-mêmes. Voilà qui atteste d‘une conception de la démocratie « très personnelle » chez ceux qui réclament néanmoins nos suffrages).

Les 448 articles qui composent le TCE comme ses annexes et autres protocoles rendent la tâche du lecteur-électeur le mieux intentionné des plus délicates. A moins de faire de l’exégèse de TCE à temps plein, difficile de tout ingurgiter en ce temps record. De là à penser que la sensation « d’indigestion » est recherchée, pour que de guerre lasse, les moins opiniâtres approuvent le texte sans vraiment le lire, il n’y a qu’un pas.

Demander aux médias d’assurer « la sous-traitance » peut être tentant, mais l’on retombe inévitablement dans les dérives évoquées précédemment. L’une des approximations les plus couramment développées - et non la moindre - consiste à laisser entendre que tout adversaire du TCE est immanquablement anti-européen. L’amalgame selon lequel le TCE c’est l’Europe, et réciproquement, est dans toutes les bouches médiatiques. Rien que ce point confirme la pauvreté des facultés d’analyse de nos médias... ou leur duplicité. A chacun(e) de choisir.

Il est tout aussi instructif d’écouter les zélateurs officiels du TCE - à savoir les deux-tiers de la classe politique française. Voici des gens qui dans un passé relativement récent ont annoncé :

– que le Traité de Nice était le meilleur traité européen jamais conclu... pour aujourd’hui l’accuser de tous les maux.

– que le pacte de stabilité était un outil fabuleux au service de l’économie... mais que sa rigidité est un insupportable carcan pour cette même économie

– que le projet de Directive Bolkestein signé à l’unanimité par les chefs d’état européens en janvier 2004 était indispensable pour accéder à davantage de prospérité... mais qu’aujourd’hui il met en péril l’existence même des entreprises de services dans nombre de pays de l’Union.

La liste n’est bien sûr pas exhaustive. Comment accorder encore le moindre crédit à des individus qui signent des documents de la plus haute importance sans réellement les lire ? Faut-il se satisfaire d’une telle dose de versatilité sinon d’incompétence ? Où réside la responsabilité quand on peut se dédire aussi facilement de sa position de naguère ? Si le TCE est ratifié, je prends le pari qu’avant peu, nous verrons l’une de ses glorieuses émanations du suffrage universel (au hasard, l’hôte de l’Élysée !) prendre fait et cause pour une refonte courageuse du TCE qu’il nous implore pourtant de voter aujourd’hui sans sourciller.

Il n’est pas non plus inutile de s’arrêter un instant sur le mandat des rédacteurs du TCE. Une constitution est en général le fruit des débats d’une assemblée constituante élue pour élaborer la dite constitution, ce qui assoit sa légitimité. Cette assemblée, son travail accompli, est ensuite révoquée. Dans le cas du TCE, ce n’est bien sûr pas le cas. Dans la droite ligne de l’opacité qui est la règle des institutions européennes, c’est une convention autoproclamée - calquée sur le modèle définissant la composition de la Commission Européenne - qui s’est chargée de cette rédaction. L’humilité mondialement reconnue de son président n’en illustrant que l’un des plus visibles travers. Faute de détenir un quelconque mandat populaire, je vois mal comment les « pères » du TCE pourraient se targuer d’œuvrer pour le bien de tous... ce qui est bien le cadet de leurs soucis.

Ce qui aurait pu être observé seulement avec malice ne vaut pas pour le TCE ; car une constitution n’est pas un texte juridique ordinaire. C’est même le texte suprême duquel découlent tous les autres (lois, décrets, etc...). Il convient par conséquent, en raison des implications que peut générer l’adoption d’une constitution, de se montrer vigilant quant à son contenu. Or, ce point fondamental est dans le cas du TCE, généralement occulté. J’ai récemment participé à un débat contradictoire au cours duquel le partisan du "oui" brandissant la constitution puis la soupesant, prenait l’auditoire à témoin :

– Elle est là, elle existe !"

L’existence matérielle du texte primerait-elle sur son contenu ? Dans une civilisation où l’emballage revêt la plus haute importance, il n’y aurait là rien d’étonnant. L’heure est au « packaging », et les tenants du slogan « Du sens avant tout ! » passent pour des attardés.

La dimension solennelle d‘une constitution doit cependant être martelée ; nous ne sommes pas face à un nouveau gadget sans importance, ni face à un contrat anodin. Hélas !... Une fois ratifié, s’opposer au contenu du TCE deviendrait anticonstitutionnel, et par là même irrecevable, à moins d‘enclencher une hasardeuse procédure de révision (voir ci-dessous).

Il n’est pas non plus dérisoire de s’arrêter sur le mode de ratification proposé en France, le référendum en l’occurrence. Quel en est l’intérêt comparé à un simple vote du parlement ? L’adhésion de la population - en cas de plébiscite - fait prendre une tout autre dimension au texte ainsi voté. Il devient quasi sacré pour cause d’adhésion populaire. Ce qui n’est pas rien.

Ainsi, tout le travail de compilation effectué pour intégrer les traités antérieurs au TCE, aboutirait à faire accepter par la vox populi l’inacceptable, et à le loger dans le texte suprême. La performance m’épate. Allez donc vous opposer au libre-échange lorsqu’il prend les traits d’un dogme absolu ! C’est un peu comme si l’on nous demandait de nous mettre nous-mêmes les menottes aux poignets et d’en lancer la clef à la mer. Car que sont ces traités successifs sinon une véritable marche forcée vers davantage de libéralisme ? La dimension référendaire est hautement symbolique. Pensez donc, le peuple souverain se sera prononcé ! Une authentique cerise démocratique sur un gâteau ultralibéral. Certain(e)s objecteront que ces textes s’appliquent déjà, et pour d’aucuns depuis de nombreuses années ; certes, mais ils n’ont pas encore ce statut de loi fondamentale qui est ici recherché.

Le risque de rejet reste toutefois possible en ayant recours au référendum. Mais notre bon président est très joueur - surtout avec le feu - et le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et puis, avec des médias aussi peu enclins à la critique, le risque reste ici modéré. D’autant qu’à l’écoute de ces derniers, le choix proposé se résume à un « oui » de droite ou à un « oui » de gauche. Je me demande parfois si l’on a songé à faire imprimer des bulletins « non ».

Ce qui est certainement le plus troublant avec le TCE, c’est qu’il ne puisse être de fait révisable puisque son éventuelle révision nécessite l’unanimité des états membres (Art. IV 443 & 445 )... et dans certaines circonstances, l‘accord de la Banque Centrale Européenne (mêmes articles). Excusez du peu. Et l’on imagine sans peine la facilité à mettre en œuvre la moindre modification avec un tel cahier des charges. Faut-il donc que sa rédaction en soit si parfaite pour qu’il ne souffre d’aucun amendement possible ? Il est vrai que c’est du Giscard dans le texte, ce qui peut s’avérer assez explicite quant à la perfection du document.

Mais sans aller jusqu’à l’hypothétique révision, intéressons-nous à ses diverses manières de l’interpréter. Il n’est pas déraisonnable de rappeler qu’outre-Manche, le TCE est « vendu » à l’électeur britannique comme un texte qui n’entraînera pas de nouvelles contraintes dans le domaine social ( les gouvernements britanniques successifs ont su « éduquer » leur électorat sur ce point depuis le règne d’une certaine Mme Thatcher ) ; alors que dans le même temps, plus d’un syndicat français claironne à qui veut l’entendre que le progrès social suinte à chaque ligne du TCE. Qui croire ? Y a-t-il quelqu’un digne de confiance - quelqu’un ayant fait l’ENA de préférence - qui sache lire correctement un texte. Qui donc a compris l’intrigue ?

Nous pouvons obtenir un premier élément de réponse en observant l’attitude du MEDEF. Enthousiaste vis à vis de la Directive Bokelstein, le patronat français s’est subitement tu, dès que le « oui » a amorcé une décrue dans les sondages. Un hasard certainement. M. le Baron, lui d’ordinaire si preste à pourfendre tout timide maintien d’acquis social, ne serait-il plus autant en cour dans les médias ? Redouterait-on qu’il y clame haut et fort tout le bien qu’il pense des avancées sociales dont le TCE est paraît-il truffé ?

En résumé, un texte en mesure d’affirmer tout et son contraire est-il digne de foi ? Voilà en tout cas un traité qui laisse augurer d’interminables joutes orales pour les experts en droit constitutionnel !

b) Le Fond

Tout d‘abord merci à celles et ceux qui ont résisté à la lecture de ces deux pages ... et qui s’apprêtent à aborder les suivantes. Les enfants peuvent naturellement s’approcher de l’écran ; ils pourraient s’instruire quant à l’avenir radieux que d’aucuns leur préparent.

Voyons donc le fond maintenant.

Bien que cela puisse paraître curieux, je n’avais pas d’idée préconçue sur le projet de constitution, lorsque les médias ont commencé à en parler. Je trouvais même l’idée plutôt bonne ; l’Union Européenne ne pouvait décemment plus fonctionner à 25 états membres comme lorsqu‘elle n‘en comptait que 15. Il est sûr que j’avais perçu l’élargissement massif de l’année dernière comme quelque peu précipité, mais rien de plus. La lecture progressive des articles du TCE m’a amené à affiner mon opinion.

Fort de ma propension naturelle à la naïveté, je n’avais pas saisi que ce que je voyais comme une simple fuite en avant, était finalement pure stratégie. Deux cinquièmes de membres supplémentaires sans coup férir, voilà qui avait de quoi déconcerter. En observant le niveau économique des nouveaux adhérents - et tout particulièrement les salaires moyens qui y sont pratiqués - une partie du voile commençait à se lever.

Et la messe était dite dès l’article I-3 alinéa 2 du TCE où j’apprenais que « L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une économie sociale de marché hautement compétitive... ».

Car comment développer au mieux la compétitivité sinon en réduisant les coûts salariaux ? Et comment ajuster au mieux la « variable salariale » à l’échelle de l’Europe sinon en intégrant à l’envi des états où les salaires sont les plus bas ? Certes, les Chinois sont hors concours, mais avec le renfort annoncé des Roumains et des Bulgares, la compétitivité du continent Europe devrait littéralement exploser. Une logique implacable et mercantile transparaît dans cet article, et érige le but suprême : produire au moindre coût pour engranger sans cesse de nouvelles parts sur le marché mondial. Une machine infernale broyant pêle-mêle matières premières et main-d’œuvre, perpétuellement à la recherche du « moins disant » fiscal et environnemental. Rien de plus. Cet article I-3 annonce la couleur, celle de l’argent roi.

A ce propos, et si nous retrouvions notre vieil ami F. Bokelstein ? Le projet de directive de cet ancien commissaire européen sur la déréglementation des services avait - tardivement - déclenché un tollé à travers presque toute l’Europe. Même notre bon Président, qui dans un premier temps n’avait rien trouvé à redire à la copie du sieur Bokelstein, s’en était ému. Depuis, ce texte est pieusement rangé dans un tiroir à Bruxelles, et il attend patiemment son heure - à savoir la fin des batailles référendaires - pour ressurgir tel un diable actionné par un ressort.

Les partisans du « oui », angoissés à l’idée d’une assimilation trop aisée de la part des opposants au TCE entre la Directive et la Constitution, ont déversé des tombereaux de démentis indignés : la directive n’a rien à voir avec le TCE, etc... Sauf que si l’on se plonge dans celui-ci, l’on découvre que F. Bokelstein ne fait que s’inspirer du TCE pour bâtir sa directive. Morceaux choisis :

– La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties par l’Union et à l’intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution. (Art. I-5). On notera au passage que cet article s’intitule sans humour « Libertés fondamentales et non-discrimination ».

– Le marché intérieur comporte un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des personnes, des services et des capitaux est assurée conformément à la Constitution. (Art. III-130).

On notera que l’on enfonce le clou, et que le portrait-robot de M. Bolkestein commence à se dessiner en filigrane. On voit mal par ailleurs comment M. Chirac pourrait amener ses collègues à appliquer sur la base de cet article, la taxe Tobin (ce prélèvement sur les transactions boursières visant à limiter la spéculation et ainsi, la paupérisation des pays les plus démunis) mesure dont il se fait pourtant le chantre.

De plus, au cas où nous n’aurions pas compris, l’article III-156 est des plus éloquent :

– [...] les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

M. Tobin, n’oubliez pas de fermer définitivement la porte en quittant notre espace constitutionnel !

Mais le meilleur réside dans l’article III-144 :

– Les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

Entre nous, ceci ne ressemblerait-il pas un tout petit peu à cette fameuse clause du pays d’origine tant décriée, et que contient la Directive Bokelstein ? Aussi, je me demande soudain s’il n’y aurait pas plusieurs éditions du TCE en circulation ; l’une pour les médias, la plupart des partis politiques et des syndicats, l’autre destinée au commun des mortels. Dans le cas contraire, il faut prévoir dare-dare des cours de rattrapage « lecture & compréhension d’un texte » pour les premiers nommés.

En fait, nous nous retrouvons comme face à des poupées gigognes. En ouvrant la Directive Bokelstein, nous tombons sur le TCE lui même abritant l’AGCS, Accord Général sur le Commerce des Services, géniale trouvaille d’une institution plus opaque encore que la Commission Européenne, j’ai nommé l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce). Un dernier petit article en guise de confirmation ?

– Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire[...]. (Art. III-148).

En bref, le « tout-privatisé » c’est bien, mais ne serait-il pas possible de faire encore un effort ?... Bokelstein président de l‘Union !!!

Je sollicite maintenant toute l’attention de celles et ceux qui pensent avoir trouvé dans l’Union la panacée contre la guerre. Notre continent dévasté par les deux conflits mondiaux du vingtième siècle, a-t-il enfin mis au point la bonne formule pour s’affranchir de toute nouvelle boucherie ? De semblables horreurs appartiennent-elles vraiment à un passé révolu ?

Pour qui n’a pas la mémoire trop fugace, des noms comme Bosnie ou Kosovo doivent rappeler quelques souvenirs. Ou doit-on a contrario passer sous silence ces deux conflits - sanglants autant que rapprochés dans le temps - étant donné qu’ils se sont déroulés non pas à l’intérieur de l’Union, mais juste à ses portes ? Doit-on également évacuer d’un revers de manche les indiscutables « succès » diplomatiques de l’Union face aux belligérants d’alors ? Faut-il oublier les dissensions au sein de l’Union - Moi, je soutiens les Serbes, et toi, tu soutiens les Croates ? - stratégies qui ont tout de même entraîné plus de 250 000 morts ? Et enfin, est-il nécessaire de rappeler que dans les deux cas, sans l’intervention du « cousin-gendarme » d’Outre-Atlantique, les massacres probablement continueraient ? Où était-elle alors la puissance économique européenne ? Qu’en était-il de sa sagesse diplomatique ?

On m’objectera que précisément à l’époque, ni la diplomatie européenne, ni son bras armé, n’existait véritablement. L’article I-41 nous permettra bien évidemment de sortir de cette impuissance, à condition naturellement que, (je cite le dit article) :

– (alinéa 2) La politique de l’Union [...] respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord [...] elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

– (et alinéa 7) Les engagements [...] demeurent conformes aux engagements souscrits au sein du traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre.

En d’autres termes, que se passerait-il dans l’hypothèse où Européens et Étasuniens auraient des intérêts divergents dans une quelconque amorce de conflit ? Il y a fort à parier que l’Union compterait passivement les cadavres et les réfugiés sur ses écrans plasma durant le journal de vingt heures. Rien de bien nouveau donc, sinon une meilleure définition ... pour les outils technologiques.

Imaginons maintenant que les visions étasuniennes diffèrent à un moment, de celles d’une partie seulement des Européens. Je sais que cela ne surviendra pas, et que nous serons unis à jamais comme sur la question irakienne, mais posons l’hypothèse. Que feront les européens classés « atlantistes » d’une part, et ceux qui ne le sont pas officiellement d’autre part ? A combien croquerons-nous la pomme de la discorde ?

Puisque j’en suis à échafauder des scénarii catastrophe, avez-vous remarqué que rien n’est prévu à l’article I-41 dans le cas totalement improbable, où un État membre ferait l’objet d’une agression armée... de la part d’un autre État membre, à la suite d‘un obscur différend d‘ordre commercial par exemple. Aucune référence au rôle diplomatique - pourtant plus que souhaitable ! - des autres membres de l‘Union, pas plus qu’aux conditions dans lesquelles s’exercerait le soutien à l‘agressé. Chacun au sein de l’Union choisirait-il alors son camp, ou bien « l’amendement bosniaque » entrerait-il en application ?

Mais nous n’avons plus rien à redouter (n’ayons pas peur comme disait un trépassé célèbre), puisque nous sommes dorénavant de pacifiques marchands. « Pacifiques que ça » serais-je tenté d’écrire. Voyez l’article III-131 :

– Les États membres se consultent [...] pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu’un État membre peut être appelé à prendre [...] en cas de guerre [...].

Voyez, les affaires continuent en toute circonstance, et là est l’essentiel. N’ayons pas peur !

Pourtant, de plus en plus, l’Union traite ses citoyens comme s’ils n’étaient que des sujets, « délocalisables à loisir ». La guerre est désormais économique et ses effets s’observent chaque jour davantage dans nombre de régions naguère florissantes et aujourd’hui sinistrées. Pas de charniers non, juste des cohortes de gens rendus inutiles par des années de chômage, et à qui l’on reproche le « coût social » qu’ils représentent. Ne leur reproche-t-on pas finalement d’être encore vivants ? Alors, l’on peut naturellement voir une certaine forme de progrès social dans l’élimination des plus faibles que le système économique rend encore plus vulnérables. Pourquoi pas après tout ? Cela s’appelle la loi de la jungle, mais cela ne relève plus de la construction d’une société humaine.

Croire que la guerre a définitivement disparu sous prétexte qu’elle est dorénavant « seulement » économique, c’est du même ordre que de penser que la peine de mort a été abolie avec l’invention de la guillotine !

L’adjectif « sociale » utilisé pour qualifier l’économie de marché à la sauce européenne (Art. I-3-3, n’est jamais au mieux qu’une coquille dans la rédaction du traité, et au pire un leurre. Où est-il ce modèle social européen ? Dans l’unanimité requise pour légiférer sur les questions fiscales (Art III-234-2) ? Dans le vocabulaire employé ? Vous remarquerez que le TCE « assure » ou « interdit » (des termes sans ambiguïté donc) pour tous les aspects monétaires ou financiers, mais « respecte » ou tout au plus « promeut » lorsqu’il s’agit du registre social.

Dans le statut de la Banque Centrale Européenne (BCE) sans doute ?

Quel meilleur organe de défense de la veuve et de l’orphelin que la BCE ! Elle est indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances (Art. I-30-3), mais simultanément, elle est consultée sur tout projet d’acte de l’Union, ou de réglementation nationale relevant de ses attributions (Art I-30-5). Elle peut aussi soumettre des avis aux institutions de l’Union comme aux autorités nationales (Art III-185-4). Cette nouvelle dame de fer est même habilitée à infliger des amendes aux entreprises en cas de non-respect de ses règlements ou décisions (Art III-191). Nous ne sommes plus dans l’indépendance, mais bien dans la prééminence. Il est vrai que la BCE œuvre pour le bien commun, puisque sa tâche essentielle consiste dans le maintien de la stabilité des prix (Art I-30-2),... sauf que l’inflation est encore plus redoutée par les marchés financiers que par les indigents.

Une telle pression exercée par un organisme financier sur le reste de la société est-elle réellement souhaitable et a-t-elle sa place dans une constitution ? Où est le contre-pouvoir à cette machine despotique dont aucun des membres n’est élu par vous et moi ? Dans le Parlement certainement...

En incurable candide, j’avais pensé que l’élaboration d’une constitution serait l’occasion rêvée pour doter le Parlement Européen du plus élémentaire des pouvoirs, à savoir celui de proposer des lois. Apparemment, cette idée n’a effleuré ni M. Giscard d’Estaing, ni ses Conventionnels, puisque « Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission »[...] (Art I-26-2). Bien sûr, le député européen qui souhaite vraiment proposer un texte, peut toujours convaincre la bagatelle d’un million au moins de citoyens de l’Union issus d’un nombre significatif d’États membres, afin d’inviter la Commission à envisager un acte juridique sur le sujet qui le tracasse, à condition que ce sujet concerne l’application de la Constitution (Art I-47-4). Naturellement, ce simulacre de démocratie participative - déjà limité par la thématique accessible - n’implique aucune contrainte pour la Commission dont les corbeilles à papier sont accueillantes.

Mais réjouissons nous, le Parlement se voit octroyer quelques miettes de pouvoir. Il a la possibilité d‘accepter comme Président de la Commission, le candidat que lui aura proposé le Conseil européen (Art I-27-1). Imaginons une configuration identique dans n’importe quel pays émergeant ; il y aurait fort à parier que tous les spécialistes patentés en droit constitutionnel en riraient, hurlant à la république bananière. Là, ils applaudissent cette « avancée démocratique ». Par chauvinisme européen, sans doute ?

Quant à la motion de censure que peut voter le Parlement à l’encontre de la Commission, elle ne peut concerner que la gestion de celle-ci ( Art III-340), pas sa politique. Nous sommes décidément bien dans un conseil d’administration, mais qui « gère » le quotidien de 460 millions d’individus !

Dans ce domaine crucial du partage des pouvoirs, le TCE n’a pas bouleversé le canevas initial : la Commission dont les membres restent désignés par le Conseil demeure la pièce maîtresse de l’exécutif européen. Ce pouvoir monopolisé par la Commission m’amène irrésistiblement à évoquer l’article 16 de la Constitution Française de 1789 :

– Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Voilà qui se passe de commentaires. Le mépris pour l’électorat européen qui est en filigrane dans le TCE, est finalement à l’aune de celui qu’adopte l’Union Européenne à l’encontre des pays les plus pauvres de la planète. L‘Union ne manque en effet pas une occasion, lorsqu’elle négocie à l’OMC, de rappeler à ces malheureux états leur triste condition d‘indigents. L’on ne se débarrasse pas aisément de sa position arrogante de dominant, il est même logique qu’elle perce sous le fard de l’énarque bien élevé.

Pour faire taire d’éventuelles récriminations sur un volet social trop peu développé, la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union a été intégrée au TCE. Le plus étrange est que le silence ait été obtenu... au moins de la part de plusieurs syndicats, avec ceci :

– La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union (Art II-111-2). Autrement dit, toutes les belles formules énoncées avant ce fameux article peuvent fort bien demeurer lettre morte. Et c’est sur la base de simples déclarations d’intention n’incluant aucune mesure contraignante pour l‘Union et ses États membres, que les syndicats européens ont majoritairement approuvé le texte. Faut-il y voir une allégorie post-moderne du trop fameux « minimum syndical » ?

Les dits syndicats auraient pu par exemple, amener leurs adhérents à réfléchir au sens obscur de l’article II-88 qui permet aux employeurs d’avoir recours à la grève (autrement dit au droit de « fermer la boutique » pour briser toute revendication). Ils auraient pu tout autant s’interroger sur la métamorphose du droit au logement contenu dans la Constitution Française, en l’article II-94-3 du TCE :

– L’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement [...]

L’intention est louable. Comme celle de chercher un emploi (Art II-75-2). Alors qu’une chose aussi archaïque que le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels adopté par l’ONU et entré en application le 3 janvier 1976 n‘hésitait pas à énoncer l’incongruité suivante en son article 6 :

– Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

Je sais, c’est quasiment de la préhistoire, c’était en l’an 25 avant Pascal LAMY !

Que penser également de l’égalité homme/femme « gravée » dans le marbre du TCE ? Tout d’abord, la déclaration fracassante contenue à l’article II-83 :

L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.

Rien ne nous dit comment elle le sera. Imaginons dans cette même phrase que la formule « est assurée » remplace les mots « doit être assurée ». La portée juridique serait autrement plus contraignante. Il est amusant de constater que l’abolition de la discrimination sexuelle vantée par tant de féministes de la dernière minute, se résume à l’article III-118 simplement à ceci :

– L’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe [...].

On voit donc que les plus beaux idéaux s’émoussent à la vitesse de l’éclair chez nos Conventionnels. Une notion d’égalité aussi timorée n’incite franchement pas à grimper aux rideaux.

Autre discrimination symbolique, celle qui vise les travailleurs originaires des pays tiers. L’article II-75-3 ne les oublie pas :

– Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union.

« Équivalentes » donc, mais pas « identiques ». Le distinguo est plaisant. Quant aux clandestins, ils peuvent toujours travailler dans l’Union si cela leur chante, mais sans bénéficier du moindre droit. Pour plagier avec affection George ORWELL, je dirai que parmi les précaires, certains sont plus inégaux que d’autres !

On l’aura rapidement perçu, la présente Charte n’est que poudre aux yeux puisque son article II-111 en réduit notablement la portée. Elle est remplie de déclarations d’intention mais dépourvue de toute réelle volonté d’engagement de la part de l‘Union. Toute relative « avancée » est aussitôt contrebalancée par des ponts d’or offerts au patronat. L’article II-88 est dans ce sens emblématique.

Pourquoi les syndicats ont-ils été incapables d’analyser ce texte ? Pourquoi se sont-ils satisfaits de voir « en gros » de quoi il était question ? Des mots-clefs - ou présentés comme synonymes - figurent dans le texte, et peu importe le sens exact de la phrase ! En somme, ils y ont vu ce qu’ils voulaient y trouver. La méthode globale aurait-elle encore sauvagement frappé ? La culture de l’approximatif aurait-elle fait suffisamment d’émules pour que nul n’ose plus s’opposer au Marché qui lui, persiste à rédiger très précisément ses contrats ? Et l’on verra bien le moment venu, si chaque mot ne sera pas pesé et soupesé par ces VRP de l’Ancien Régime avant d’accorder la moindre miette à des citoyens européens trop confiants. Il est rarement futé de confier au renard les clefs du poulailler.

En bref, les syndicats se sont-ils consciemment ralliés à l’ultralibéralisme par lassitude, ou par conviction ? A force de fréquenter les médias, ils ont fini par parler couramment le « Novlangue » du très précurseur « 1984 » d‘ORWELL ; et désormais, ils confondent les termes « réforme » et « régression ».

Nonobstant ces trahisons de nos « avocats » de naguère, le résultat est que nous, citoyen(ne)s d’Europe, sommes en passe de redevenir de simples sujets dans une Union Européenne où la tentation semble forte de recréer le servage d’antan. Du reste, la corvée, longtemps en vogue avant 1789, ne vient-elle pas d’être rétablie dans l’hexagone ?

Avant même l’invention des syndicats, le concept de Service Public avait jadis été créé pour réduire les inégalités entre les humains vivant sur un même territoire. En France, cette création garantit même l’engagement d’« Égalité », mot inscrit au fronton de toutes les mairies. Qu’en fait donc le TCE ? C’est assez confus, comme tout ce qui émane de cette véritable usine à gaz. Le terme même de « Service Public » a quasiment disparu ; je ne l’ai trouvé qu’une seule fois, dans le nébuleux article III-238 consacré aux transports. Rebaptisés « Services d’Intérêt Économique Général » (SIEG), les Services Publics sont désormais soumis aux lois du Marché (Art III-166-2) :

– Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général [...] sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l’application de ces dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.

Cet article part d’emblée du principe que la mission de SIEG se trouve confiée à des entreprises. La notion d’Administration telle qu’on l’entend encore au moins dans l’hexagone ne paraît donc pas concernée par cet article. A moins que cela signifie dorénavant qu’elle est implicitement abolie, sinon passée par pertes et profits ?... Il est du reste pleinement rassurant d’observer que nulle part dans le TCE, l’on ne trouve trace du Service Public le plus élémentaire et le plus proche de l’habitant, à savoir l’échelon municipal. Les Communes sont-elles appelées elles aussi à se métamorphoser en SIEG ? Une définition précise de cette notion de SIEG aurait par ailleurs été appréciée.

L’article III-122 ci-dessous évoque un soupçon « d’obligation de moyens ». Simultanément il suscite de nouvelles questions :

– [...] eu égard à la place qu’occupent les SIEG en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu‘au rôle qu‘ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et les États membres [...] veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions [...].

On voit mal comment l’obligation de service pourra être conciliée avec la loi du Marché, surtout dans les domaines qui ne relèvent précisément pas du secteur marchand. Il est bien évidemment illusoire d’attendre de la loi européenne - donc de la Commission - la garantie du maintien de ces services de base hors du secteur marchand. Faut-il rappeler que la Commission n’a de cesse de supprimer tout ce qui s’apparente de près ou de loin à un service public (revoir à ce propos les vagues successives de privatisations engagées dans l’énergie ou les télécommunications) ?

D’autres domaines sont traités d’une manière tout aussi déconcertante, quand l’incohérence ne s’en mêle pas ! Ainsi l’agriculture est-elle confortée dans sa logique productiviste, dévastatrice pour l’environnement (Art III-227) :

– La politique agricole commune a pour but :

a) d’accroître la productivité de l’agriculture en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre

Et aussi :

d) de garantir la sécurité des approvisionnements

Serions-nous revenus aux temps de la disette et des tickets de rationnement ? Le modèle agricole proposé aujourd’hui est obsolète dans le texte, comme sur le terrain. Il date de 1957. L’Europe croule sous les excédents et les pesticides - quand ce n’est pas sous les vaches folles - pour cause de recherche obsessionnelle du profit immédiat au moindre coût. L’agriculture productiviste accapare les subventions de l’Union afin de fausser la donne sur le marché mondial.

La concurrence peut finalement être faussée... si elle permet de rendre les produits agricoles des pays du Sud plus chers que les produits européens gaillardement subventionnés ! Avec cette option inscrite dans une constitution, on voit mal comment une autre agriculture, respectueuse de la nature et créatrice d’emplois, pourrait être développée. En bref, l’agriculture biologique ne pourra relever que de l’initiative privée. A vos lopins de terre, comme aux temps de l’U.R.S.S ! Mais tout ceci n’empêche pas nos vaillants Conventionnels d’ajouter à l’article III-233-2 :

– La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé

[...].

Et je suis certain que ce n’est même pas de l’humour ! Soyez cependant rassuré(e)s, l’Union réfléchira à deux fois avant d’adopter une politique environnementale audacieuse. Voyez l’article III-233-3 :

– Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte :

c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action.

En d’autres termes, il peut être urgent de ne pas agir.

Si l’environnemental s’avère quelque peu bâclé, le religieux en revanche est plutôt réussi. Voyons l’article I-52-3 :

– Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises.

Comme porte ouverte au lobbying religieux, il était difficile de faire mieux ! Étrangement, pas une seule fois le terme « laïcité » ne figure dans le TCE, bien que ce concept soit le garant absolu de la liberté de conscience, la laïcité mettant toutes les religions sur un même pied d’égalité tout en reconnaissant le droit de n’appartenir à aucune chapelle. On se rassurera en disant qu’il y aura tout de même quelque chose de « transparent » dans cette Europe-là !

Mais le meilleur est sans conteste dans l’article II-70-1 :

– Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique [...]la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

Sincèrement, était-ce bien la peine de faire voter à grands renforts d’effets médiatiques, une loi interdisant les signes religieux ostensibles à l’école, pour en arriver là ?

La « mise en musique » de l’Europe aurait pu bénéficier d’une toute autre partition. La Convention chargée d’élaborer le TCE en a décidé autrement, préférant privilégier les intérêts marchands à ceux du plus grand nombre. Oubliée la justice sociale néanmoins promise à chaque « avancée » de la Construction européenne. L’Europe sociale ne devait-elle pas du reste nous être livrée à domicile juste après le Traité de Maastricht ? Le TCE n’échappe pas à cette règle immuable ; avaler cette énième couleuvre est indispensable pour accéder à la félicité ! Renonçons à toutes nos vieilleries héritées des Lumières (représentativité démocratique, égalité de droits via les services publics,...), et nous vivrons bien mieux dans notre nouveau monde mercantile. On croirait entendre les médecins de Molière !

Il est évident qu’aucune avancée sociale ne verra le jour avec la rédaction actuelle. Cette mouture de Constitution ne sera pas changée de l’intérieur comme le prétendent ceux qui ont renoncé à faire de la politique pour se reconvertir dans le « business ». Elle ne le sera pas, car elle n’a pas été concoctée dans cette optique. Bien au contraire. Cette Constitution aurait pu avoir été rédigée au siège de l’OMC. Elle est la traduction des souhaits émis par le monde de la finance à destination de celui du politique. Le message est apparemment bien reçu.

Sur de telles bases, l’Europe sociale restera bien évidemment une chimère. Une tromperie supplémentaire comme celle dont fut victime notre Europe mythologique.

Quand le texte d’une pièce est mauvais, malgré les talents conjugués des acteurs et du metteur en scène, au mieux, le résultat ne pourra être que médiocre. Étant donné la distribution que l’on devine en coulisses pour le TCE, la sagesse voudrait de quitter le théâtre au plus tôt.

Le TCE tel qu’il est rédigé consacre l’abdication finale du politique devant la puissance marchande. Sa ratification sonnerait le glas de la souveraineté citoyenne. Ce qui serait autrement plus grave que de « diluer » la souveraineté du pays dans une fédération d’états européens. Idée à laquelle personnellement je souscris.

Notre accord de citoyen(ne)s sur le TCE entérinerait l’idéologie selon laquelle il n’y a rien au-dessus des lois du Marché. L’opacité décisionnelle de l’OMC comme de la Commission Européenne pourrait alors s’exercer au grand jour, puisque les peuples européens n’auraient rien trouvé à y redire. Est-ce cette Europe que nous voulons ?

En d’autres termes, sommes-nous prêt(e)s à plébisciter un coup d’état à l’échelle du continent entier ?

Par ailleurs, une Europe sans cesse obsédée par la conquête de nouvelles parts de marché quitte à acculer les pays du Tiers-Monde à la faillite, ne développe-t-elle pas ainsi le meilleur terreau possible pour les terrorismes de tout poil ? Est-ce là l’Europe du partage et de l’ouverture au monde que l’on nous vante ? Ce modèle européen-là est-il si différent du modèle étasunien ? On se rappellera que les deux « modèles » s’accordent sans aucune difficulté lorsqu’il s’agit de nommer à la tête de la Banque Mondiale, un certain M. WOLFOWITZ qui est l’un des artisans du déclenchement de la guerre en Irak. Si encore l’on manquait d’exemples au sujet de l’alignement de l’Europe sur la volonté étasunienne, celui-ci serait des plus édifiants !

Avec ce triomphe annoncé du Marché, nous ne voterions plus que pour des couleurs de cravates (social-libéralisme contre libéralisme-libéral), pour des prête-noms. Le pouvoir issu du suffrage universel serait officiellement détourné au profit des véritables décideurs de la Commission et de la Banque Centrale Européenne, qui ne sont ni élus, ni responsables devant les citoyen(ne)s. Pourtant, cette remise en cause - peut-être définitive - des fondements mêmes de ce qui a construit notre démocratie, ne paraît guère émouvoir. Surtout pas les médias qui se disent que tant qu’ils dorment aux pieds du Maître, ils n’ont rien à redouter. Ils savent d’ailleurs fort bien montrer les crocs, ces défenseurs de « l’Europe nouvelle », ces « Laelaps » modernes.

Si ce projet de traité est rejeté, que se passera-t-il ? Combien de temps après la promulgation des résultats officiels, la terre s’arrêtera-t-elle de tourner ? Apparemment pas dans l’immédiat, puisque le traité de Nice continuera à s’appliquer jusqu’en 2009. Et là encore, l’on peut avancer sans grand souci que si les instances européennes de décision - essentiellement le Conseil - se trouvaient paralysées, nos gouvernants se remettraient vite fait autour d’une table pour élaborer un « nouveau règlement intérieur ». Sera-t-il alors de meilleure facture, le soumettra-t-on à nos suffrages ? Rien n’est moins sûr.

En tout cas, une chose est absolument certaine ; si nous ratifiions la mouture actuelle, la grande et belle idée d’une Europe proche et respectueuse de ses habitants, serait confisquée pour longtemps par des individus sur lesquels nous n’aurions aucun moyen de pression. L’urgence à agir face à ce danger est par conséquent bien réelle. Je m’insurge contre ce concept qui voudrait qu’en raison des prétendues avancées contenues dans le TCE, ce projet s’avère acceptable. Trop d’aspects, tant sur la forme que sur le fond, sont bel et bien rédhibitoires. On ne peut pas mettre sur un même plan, le choix retenu pour l’hymne européen et le rôle dévolu à la BCE !

Les sirènes néolibérales nous enjoignent de sauter dans le précipice en hurlant gaiement :

– Vive la concurrence libre et non faussée ! ».

Elles nous chantent aussi que des parachutes seront distribués durant la descente. L’usine qui les fabrique vient d’ailleurs d’être délocalisée sur la planète Mars, parce que les autorités locales sont les seules à avoir compris qu’il était absurde d’entraver l’initiative privée. Ainsi y a-t-il de bonnes chances que nous puissions en acquérir pour pratiquement tout le monde ! Soyez positifs et surtout n’ayez pas peur !

Le pays des Droits de l’Homme et des Lumières ne peut pas renoncer au principe de base de la démocratie, à savoir qu’un contre-pouvoir doit toujours encadrer le pouvoir. Ce que l’on nous propose aujourd’hui, ce n’est pas aller de l’avant vers un modernisme enchanteur, mais bien d’accepter de retourner - enthousiastes ou résigné(e)s peu importe - vers une démocratie de moyen-âge. Mais soyons confiant(e)s, le Marché tout puissant nous offrira sans cesse des gadgets de la plus haute technologie pour nous faire oublier que nous aurons été un temps des citoyen(ne)s.

Albert HOUCQ