Accueil > Stephen King : CELL - Recensé par Wu Ming 1

Stephen King : CELL - Recensé par Wu Ming 1

Publie le samedi 4 mars 2006 par Open-Publishing3 commentaires

de Wu Ming 1, traduit de l’italien par karl&rosa

Nombre d’admirateurs "historiques" de Stephen King, une fois lu ce livre, seront soulagés. Ils parleront du "retour en forme du Roi" après ses récents ouvrages, vagues et abstrus (de Coeurs en Atlantide à Buick 8, de Insomnie à Colorado Kid, des histoires nées à l’ombre de l’heptalogie La Tour noire). Ils diront que "il était grand temps", enfin l’histoire a un début et une fin, précisément comme au "bon vieux temps", vive le fils prodigue, King est encore le maître de l’horror.

Il diront tout cela et ils le disent même déjà, en Amérique. Ils le disent et ils ont tort, parce qu’ils s’arrêtent (pas tous, heureusement) aux apparences. La question est plus compliquée : King est en train de "re-évoluer", exactement comme les "phoners" qui remplissent les rues de ce roman.

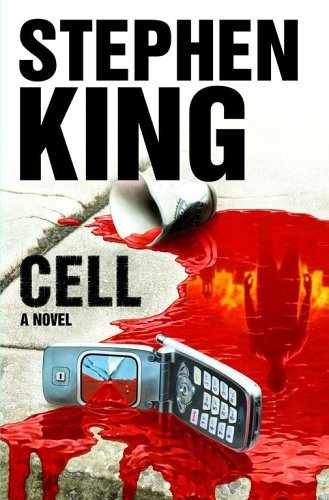

Du premier coup, Cell (Scribner, New York, 2006) est un roman plus "canonique" et "de genre", ce genre néo-horror que King a transformé et révolutionné depuis la moitié des années Soixante-dix. Les rappels à L’ombre du scorpion, une saga apocalyptique et palingénésique terminée par King en 1978 mais publiée dans sa version uncut seulement douze ans après, sont évidents.

Là, une épidémie appelée "Captain Trips" décimait l’espèce humaine en quelques semaines. Ici, The Pulse, un message transmis à la même heure par tous les portables d’Amérique (et donc du monde, comme c’est typique du genre narratif américain), "reformatte" le cerveau de ceux qui l’écoutent, comme si c’était le disque dur d’un ordinateur. Des millénaires de culture et de civilisation balayés, restent les instincts-base. Nus, immédiats, aigus.

L’instinct de tuer et celui de survivre. On saisit des échos - et même quelque chose de plus - de lectures éthologiques et anthropologiques : il y a le Konrad Lorenz de L’agressivité et de Le déclin de l’homme, il y a Robert Ardrey de L’instinct de tuer, peut-être aussi Eibl-Eibesfeldt d’Ethologie de la guerre.

Le Léviathan tombé, c’est bellum omnium contra omnes. L’homme n’est pas "bon", nous rappelle King. L’absence de règles et de structures n’est pas la liberté, mais la licence d’abus. L’absence de limites est plus autoritaire que la pire dictature.

Si l’on croit que l’humain est "bon" et qu’on fait confiance à cela, le faible est condamné à succomber. Dans le tous-contre-tous gagne celui qui est capable d’arracher le pare-chocs d’une voiture et de te le casser sur la tête. Celui qui enfonce les dents, éventuellement affûtées par le broxisme, dans ta gorge, a le dessus. C’est "la main invisible du marché", mon beau.

Dans le monde de Cell, celui qui n’était pas en train de se servir du portable ou, encore mieux, n’en possédait pas, reste en possession de ses propres facultés. En Italie, il n’y aurait eu aucun survivant. Dans la nuit, les "normies" (les "normaux", c’est-à-dire nous) peuvent voyager et chercher des issues. Dans la nuit, parce que les phoners ne chassent qu’en journée. A la tombée du soleil, il se réunissent et se déplacent par grandes "volées", s’allongent dans de grands espaces ouverts et "rechargent les piles" d’une façon que je ne décrirai pas, pour ne pas gâcher la surprise. Il est évident, pour ceux qui les observent pendant le re-boot, qu’ils sont en train de "repartir à zéro". Une re-évolution est commencée. Une nouvelle espèce va supplanter l’Homo Sapiens Sapiens.

On découvre ensuite que les phoners sont des télépathes, ils sont en passe de former un cerveau collectif et ont nommé aussi un porte-parole (mieux : un porte-cerveau, car les phoners ne se servent pas de cordes vocales). Certains l’appellent "Homme en piteux état", pour d’autres il est "le Président d’Harvard", parce qu’il porte un t-shirt molletonné de la célèbre université. Les phoners ont même... une mission : convertir les hommes normaux. Les antennes sur les toits, grâce aux générateurs d’urgence, continuent à transmettre l’Impulse et les phoners veulent que le plus grand nombre de personnes reçoivent la "bonne nouvelle", répandue sur les ailes de l’électrosmog.

Les derniers survivants de la vieille espèce humaine s’acheminent vers Kashwak, une zone rurale du Maine où "il n’y a pas de champ". Le salut n’est pas là où la communication envahit tout, mais là où les signaux se perdent, achèvent leur poussée avant d’arriver à leur cible. Entre-temps, parmi les normies naissent des phénomènes (infimes) de résistance ou (plus fréquemment) de "collaborationnisme". Comme King le fait remarquer avec finesse, quand les collaborationnistes sont en majorité, les partisans (les "tueurs des volées") sont rebaptisés terroristes ou criminels. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre...

Voilà les prémisses du plot, qui se déroule d’une façon imprédictible. Le protagoniste, comme d’habitude, est un alter ego de l’auteur. Cette fois il ne s’agit pas d’un romancier du Maine, mais d’un dessinateur de bandes dessinées du Maine. Nous trouvons ici, comme cela arrivait dans d’autres romans très exécrés, une référence au cycle de la Dark Tower. Comme on le sait, la Marvel Comics est en train de travailler à une version des faits de la saga en sept volumes. Bien, dans Cell le monde devient fou précisément le jour ou Clayton Riddell arrive à vendre à une importante maison d’édition sa saga Dark Wanderer (le sombre vagabond), définie à un certain moment comme une histoire de "cow-boy de l’apocalypse". N’est-ce qu’un clin d’oeil ou - comme c’est déjà arrivé ailleurs - un indice précis ?

Le décor ressemble beaucoup à celui du film Danny Boyle 28 jours après. En réalité, c’était le film qui se déroulait à la King, débiteur de L’ombre du scorpion. Nous trouvons dans le noyau thématique et philosophique du livre quelques grandes images-idées : l’analogie entre l’intelligence naturelle et l’intelligence artificielle ; l’analogie entre le comportement humain et le comportement animal ; la tension entre la conscience individuelle et la conscience d’espèce ; la dialectique irrésolue entre le libre arbitre et le destin, entre la capacité de prendre des décisions et tout ce qu’il y a en amont, comme la programmation génétique et la surdétermination sociale.

Comme toujours, nous sommes étonnés par la capacité de King à construire un monde en partant des plus petits détails, en rendant sinistres et en voilant de suspect des objets d’usage quotidien banal. Nous sommes étonnés par la capacité de rendre plausible une trame comme celle-ci, de la développer, en la parsemant de plaisanteries cruelles au frais du lecteur, contraint à des "élaborations du deuil" répétées. Nous sommes étonnés par la facilité de l’écriture, par sa tournure de plus en plus nette, par cette langue qui semble "pauvre" à quelques malheureux et qui, au contraire, est si difficile à traduire.

Cell nous rend un auteur mûr et tendu en avant, en plein dans une nouvelle évolution, maître du style, de la matière de sa narration et de ses implications profondes.

Aujourd’hui King, enrichi par les expérimentations avec l’indéterminé, l’informe, l’ineffable, peut se permettre de ne pas expliquer, de ne pas résoudre les mystères ultimes, de ne pas récapituler : qui a programmé et transmis l’Impulse ? Et dans quel but ? La re-évolution était-elle dans leurs plans ou est-ce un développement imprévu ? Cela n’a aucune importance, au moins pas entre les couvertures de ce livre.

Les surprises à la rencontre desquelles va le lecteur sont autres et à d’autres niveaux. Tous comptes faits, ce n’est pas le King "du bon vieux temps", mais celui du nouveau. Le Roi est revenu, mais c’est un autre royaume.

Messages

1. > Stephen King : CELL - Recensé par Wu Ming 1, 4 mars 2006, 11:07

En gros c’est "La Nuit des mort-vivants" de Romero revisitée à l’aide d’un téléphone portable. M’ouais...J’suis pas convaincu par l’article. Cependant je lirai le livre pour me faire un avis dés sa sortie en bibliothèque (King est assez riche comme ça).

Un petit commentaire tout de même : on sent que Wu Ming adore King, ok, mais bon c’est pas une raison pour nous emmerder avec des associations d’idées à deux sous et des analogies douteuses du style : la loi du plus fort = la loi du marché. C’est faux, archi-faux. La loi du marché c’est la loi du moins scrupuleux, du plus tordu et de celui qui sait que le "marché" et ses "lois" n’existe pas. Qui oserait soutenir que Bill Gates (intellectuellement et physiquement) est "le plus fort", ridicule. Bref. je ne reviens pas sur la "loi du plus fort", c’est une ineptie et la preuve que beaucoup n’ont rien capté à Darwin.

SamSab

1. > Stephen King : CELL - Recensé par Wu Ming 1, 6 mars 2006, 20:51

Uff... "Forte" non significa forte fisicamente. E’ chiaro che, in una scazzottata, io spaccherei la faccia a Bill Gates senza che lui potesse torcermi un capello. "Forte" è il soggetto economico/politico che è in grado di imporsi sugli altri grazie a rendite di posizione, a concentrazioni di capitali, a legislatori complici e a un vantaggio nell’accesso a risorse e istituzioni (nel caso di Microsoft, quelle della proprietà intellettuale) e, in ultima istanza, alla repressione. La battuta sulla "mano invisibile del mercato" era scherzosa, pensavo si capisse. La "mano invisibile" non esiste. Il liberismo economico oggi egemone è falsa coscienza e superstizione. Esso teorizza la privatizzazione di tutto quanto, la de-regolazione, l’eliminazione del welfare state e degli ammortizzatori sociali in nome del "laissez faire" e della competizione, e ci propone una descrizione del mondo in cui il mercato si auto-regola per il bene di tutti. In realtà il mercato non si è mai "autoregolato", il gioco è truccato, i rapporti di mercato sono rapporti di forza, ela forza - in ultima istanza - è garantita dal gendarme e i liberisti lo sanno benissimo. Meno regole ci sono, più è facile e frequente il sopruso contro il debole da parte del forte. E il forte non è chi solleva cento chili. (WM1)

2. > Stephen King : CELL - Recensé par Wu Ming 1, 21 mars 2006, 10:22

Traduction ? Please ?

SamSab