Accueil > NOUS SOMMES LA CLASSE OUVRIERE, de ANDREA BERRINI

LES DEUX MILLE DE MONFALCONE

de Enrico Campofreda traduit de l’italien par karl&rosa

Des Ulysse obscurs

Pour dire idéologie, ils disaient sentiment, à cause de leur foi ils devinrent "des Ulysse obscurs" selon une définition, restée célèbre, de Claudio Magris. Ce sont (furent) les ouvriers de Monfalcone, les deux mille des Cantieri Riuniti dell’Adriatico (Chantiers Réunis de l’Adriatique, NdT), "les maîtres qui font des ailes même aux mouches".

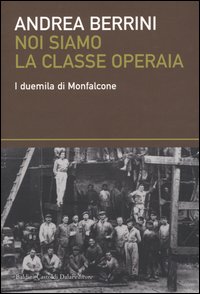

A l’usine il connaissaient leur métier et la photo de couverture du livre qui en immortalise quelques uns, bombant le torse, devant le gouvernail géant qu’ils avaient construit de leurs mains calleuses et avec leur intelligence est le meilleur témoignage de l’histoire qu’ils ont vécue et de ce qu’ était l’orgueil de classe.

Dans les premiers mois de 1947, cette aristocratie ouvrière partit à Fiume (Rijeka pour les Croates, NdT) pour travailler dans la Yougoslavie socialiste de Joseph Tito. Ils avaient vécu les années de la dictature fasciste, la guerre, l’occupation nazie, la vie horrible qui s’ensuivit. Ils avaient été les partisans en bleu de la Brigade Prolétaire, ils avaient été mille à combattre dans la zone du Carso et une centaine à y rester, enterrés. De langue italienne et de langue slovène. Ils avaient même espéré que cette terre devienne la VII république fédérale slave.

Leur rêve de socialisme prit rapidement fin, ils se trouvèrent écrasés par un conflit plus grand que leurs idéaux : l’excommunication que le Cominform, contrôlé par Staline, lança en juin 1948 contre Tito et le Pc yougoslave. Les ouvriers de Monfalcone, des militants du Pci, suivirent le virage du Cominform, naïvement ils se rangèrent publiquement contre le Pays qui les hébergeait et ils devinrent des ennemis. Ils éprouvèrent dans leur chair le traitement de l’UDBA, la police politique de Tito, dont la devise était "mieux vaut un innocent en prison qu’un partisan du Cominform en liberté". C’est pourquoi ils furent arrêtés et enfermés dans les camps et eurent à faire face à des vexations, des sévices et, dans quelques cas, la mort. Plusieurs ne revinrent pas, ils furent tués par les méthodes staliniennes pratiquées par les adversaires de Staline.

Gino Kmet, Giacomo Scotti (l’auteur du texte sur Goli Otok) et tant d’autres vécurent l’horreur de l’Île Chauve et de Sveti Grgur, les deux îlots où furent enfermés les partisans du Cominform. Ces lieux devinrent des fosses dantesques : on bastonnait, on torturait, on humiliait, tous étaient forcés à le faire et tous étaient contre tous dans l’exaltation du sado-masochisme le plus pervers. Celui qui ne s’adaptait pas risquait sa vie. Ce fut le cas de plusieurs.

Des victimes de la raison de Parti

Nous sommes devant une page très noire du communisme international, que le parti de Togliatti cacha pendant des décennies. Certains de ces vigoureux prolétaires, encore en vie, ont été entendus par l’auteur qui, dans un texte plein d’ardeur et de participation, fluide comme un roman, a laissé le témoignage de ces moments tragiques.

Dans son parcours, Berrini se sert aussi d’un travail pilier de l’histoire ouvrière de la région "L’antifascisme ouvrier de Monfalcone entre les deux guerres" de Galliano Fogar, mais plus que de chercher la grande Histoire il essaye de sonder la mémoire et le sentiment de quelques protagonistes.

Une opération très difficile, parce qu’il doit se confronter à une phase négative de la vie collective et personnelle de ces travailleurs et de ces militants, refoulée par le Parti et refoulée à contre-coeur par eux-mêmes pour différentes raisons. Parce qu’ils comprirent que leur credo, leur générosité personnelle avaient été utilisés et sacrifiés à la "raison d’appareil", parce qu’ils touchèrent du doigt l’impraticabilité de l’utopie qu’ils poursuivaient, parce qu’ils durent faire demi tour et vivre en marge dans leur patrie capitaliste, qui les exploitait comme eux ne le voulaient pas.

De plus, admettre une défaite pour ceux qui venaient du rachat de la Guerre de Libération et de l’espoir d’en "finir, après les fascistes, aussi avec les patrons" était un autre morceau plus qu’amer à avaler.

Poursuivre le Soleil de l’Avenir

Si on parcourt depuis le début l’histoire de ces ouvriers, on comprend comment la victoire armée des fascistes de la Vénétie julienne contre les prolétaires subversifs poussa tant d’eux, après la Libération, à se tourner vers la Yougoslavie et ses idéaux socialistes plutôt que vers les valeurs du capitalisme propagées par les troupes américaines. Ils voulaient concrétiser le rêve d’une société différente, le rêve de trouver la paix, un travail digne, le droit à l’instruction et à la santé. C’étaient des hommes qui cherchaient la satisfaction des besoins de classe, mais aussi une nouvelle façon de mener son existence.

Certains furent frappés favorablement par les différentes conditions de travail : dans les usines où ils arrivèrent en chantant l’Internationale ils pouvaient fumer et dans le cycle de production ils n’étaient pas obsédés par des contremaîtres voyous. Mais cela dura peu à cause de l’affaire du Cominform, dont, soixante ans après, ils se considèrent encore de "faciles appâts". Il y a aussi le revers de la médaille. Il y en a qui se souviennent des marchandises chères, du manque de divertissements et, surtout, qui considèrent ce voyage comme une terrible erreur parce qu’il dura peu et parce que, une fois rentrés en Italie, bien qu’ils fussent des ouvriers très spécialisés, toutes les portes d’usine leur restèrent fermée. En punition de leur credo.

Exemple de classe et désillusion

Exclus par tout le monde. Même par le Parti, qui effaça - ou plutôt brûla, sur l’ordre de Marina Bernetic, membre du CC - les mémoriaux des aveux rédigés par des militants comme Beltrame. Restent la foi, l’engagement, le dévouement et le sacrifice, mal placés, d’une vie. L’un d’eux dit avec la simplicité de l’expression prolétaire "le communisme avait cela de bon que c’était une libération des chaînes. Après, au contraire, ce n’était que des privilèges. Chacun à apporter de l’eau à son moulin, comme les prêtres".

Denombreux individus se seraient écroulés devant une telle vague de négations et de frustrations. Au contraire, ces anciens ouvriers et militants ne reculent ni renient, aucun d’eux n’est passé de l’autre côté. Pour eux, les patrons restent des patrons, des ennemis comme les fascistes. Ils gardent des traits limpides de conscience de classe, ils étaient la classe ouvrière, celle perdue par le Pci et détruite plus tard par la politique économique de la République Italienne qui, malgré la récession causée par la crise pétrolifère qui a suivi la guerre du Kippur, décida de démanteler l’industrie nationale. Avec la complicité de la Confindustria (le syndicat des patrons, NdT) et des Syndicats. Avec l’approbation du Parti Communiste, dans les rangs duquel, depuis le début des années soixante-dix, on enregistrait un rapport numérique de cinq à un entre les ouvriers et les employés. Il n’y avait pas encore de globalisation ni de concurrence chinoise. En Europe, la France et l’Allemagne ne décidèrent pas leur hara-kiri industriel, tandis que l’Italie devenait l’Etat du tertiaire avancé et de l’économie fictive dirigée par la spéculation financière.

Aldo Furlan, Mario Semolich, Ruggero Bersa, Rino et Dante Russian, Dino Zanuttin, Alfredo Monelli, Galliano Fogar, Pino Petean, Riccardo Bellobarbich, Alfredo Mauro, Mario Cavemago. Gardez ces noms en mémoire, des gens pareils ne renaissent pas si facilement. Peut-être sont-ils un exemple d’une folle utopie. Il témoignent certainement d’une cohérence et d’une dignité inégalables.

NOTES

Andrea Berrini (Milan, 1954) écrivain et journaliste italien. Il a publié chez Baldini Castoldi Dalai "L’anima dei bulldozer" (L’âme des bulldozers, NdT) (1997)

Andrea Berrini "Noi siamo la classe operaia" (Nous sommes la classe ouvrière, NdT), Baldini Castoldi Dalai, Milan, 2004