Accueil > OBSERVATEUR DES DROITS HUMAINS AU CHIAPAS

OBSERVATEUR DES DROITS HUMAINS AU CHIAPAS

Publie le lundi 20 novembre 2006 par Open-Publishing1 commentaire

de Trikess

De retour au Chiapas après plusieurs années d’absence, je n’ai jamais oublié mon engagement aux côtés des zapatistes pendant les premières années de leur soulèvement. De retour dans un village zapatiste en 2006, je mesure le chemin parcouru et les difficultés rencontrées sur le chemin.

UN APPUI MOINS RADICAL

Après sept longues années d’absence au Chiapas et ce malgré le fait que je sois déjà allé plusieurs années de suite en villages zapatistes, et cela depuis l’ouverture des Campements Civils pour la Paix, j’ai pu noter des changements. Pour commencer, je m’attendais bien sûr à ce que l’affluence des Observateurs internationaux des Droits Humains ait diminué avec la disparition de la médiatisation dont les zapatistes ont profité au début du mouvement.

En fait, ce qui m’a étonné, c’est de ne quasiment pas retrouver les Basques d’Euzkadi, ni les Italiens qui, loin devant les Français étaient alors extrêmement présents et engagés. On trouve maintenant essentiellement des Catalans espagnols mais aussi des Etats-uniens, des Equatoriens, des Allemands, etc. L’appui aux zapatistes tel que j’ai pu le constater est par conséquent beaucoup moins radical et politique qu’il ne l’était « à mon époque ».

LA PORTE DE LA SELVA

Ensuite, si la militarisation de l’Etat, en terme d’effectifs, demeure aussi importante, j’ai eu l’impression qu’on pouvait toutefois circuler plus facilement. L’ambiance à Ocosingo est beaucoup moins pesante qu’auparavant parce que les ruines de Toniná toutes proches attirent aujourd’hui pas mal de touristes. On est du coup moins repérable qu’avant. Le fameux barrage de la migra, police migratoire, à la sortie de cette même ville, « porte de la selva », qui nous obligeait à passer à l’aube avant qu’il ne soit ouvert, n’existe plus. Nous n’avons non plus rencontré aucun barrage de l’armée sur le chemin qui nous a conduit au village, dans la Cañada de las Tazas, même si nous sommes passés à côté de deux bases militaires (celle de Toniná et celle de la Península).

DISSUASION

En tant qu’observateurs des droits humains, je n’ai heureusement pas eu à constater d’attaques ou de menaces contre le village où je me trouvais. Il est clair aussi que notre présence a précisément pour but de dissuader ce genre d’action sous peine de les voir divulguer internationalement. Chaque jour, deux véhicules de l’armée fédérale en moyenne traversaient le village, heureusement sans jamais s’arrêter. Ils sont tout de même arrivés à me filmer au moins deux fois avant que je ne m’en rende compte, alors que je les regardais passer.

LA TERRE APPARTIENT A QUI LA TRAVAILLE

Un autre motif de préoccupation pour les compañeros est le développement très important au niveau du Chiapas d’une nouvelle organisation priiste appelée OPDIC, proche des mouvements paramilitaires. En janvier 1994, beaucoup de grands propriétaires terriens qui contrôlaient des territoires immenses ont fui devant le soulèvement zapatiste. Ainsi, nous sommes allés plusieurs fois à cheval durant notre séjour, jusqu’à l’hacienda qui avant appartenait à la famille Castellanos, des parents il semblerait de l’ancien gouverneur du Chiapas Absalón Castellanos, cruel et corrompu, aux mains couvertes de sang, que les zapatistes avaient arrêté, jugé et condamné aux travaux forcés à vie avant de le gracier et de le libérer. L’hacienda est aujourd’hui en ruines, les zapatistes ne l’ont pas occupée et la selva a tout envahi. Tout juste ont-ils permis à l’ancien propriétaire des lieux de venir récupérer son bétail. Il y a quelque chose de surréaliste de voir dans la selva, seulement douze ans après l’ abandon de la demeure, des colonnes de style grec couvertes de lianes, vestiges d’une splendeur construite avec le sang et la sueur des indiens. Le fait est que s’ils ont délaissé l’hacienda, les zapatistes, fidèles au cri de guerre de Zapata (« la terre appartient à qui la travaille ») se sont appropriés ces terres où ils étaient auparavant exploités comme peones, paysan journalier.

POUR 25 PESOS

Un ami zapatiste me racontait : « Si je n’avais pas participé à la lutte pour la terre, tout continuerait comme avant. Mon père travaillait pour l’hacienda, beaucoup, beaucoup à la force de la machette, mais il n’avait pas assez pour ses enfants à cause de l’exploitation. Avant il fallait louer son lopin de terre. Si on récoltait 10 zontes (1 zonte = 400 épis de maïs), il fallait en donner 8 au propriétaire des lieux. Nous devions aussi semer de la chaume pour lui. »

Il poursuit : « J’ai commencé à travailler à cinq ans » Je travaillais de 7h00 à 15h00. Je gagnais 2 pesos la journée (1 euro est égal à environ 10 pesos. NDLA). Il m’a fallu des années pour gagner 10 pesos. Aujourd’hui pour un jour de travail, de l’aube au coucher du soleil, un adulte est payé en moyenne 25 pesos (environ 2,50 euros). »

FIERTE

Maintenant, la terre est bien à ceux qui la travaillent, tout ce que les zapatistes produisent est pour eux et personne ne vient leur dire quand et comment travailler. On sent une véritable fierté dans leurs yeux lorsqu’ils te disent ça. Ils se sont libérés du joug des grands propriétaires terriens grâce à leur courage.

MENACE OPDIC

Aujourd’hui les priistes se rendent compte qu’ils n’ont bien sûr pas autant de terre que les zapatistes, celles-ci demeurant souvent aux mains des grands propriétaires terriens. Au lieu de se rebeller comme l’ont fait les zapatistes contre ceux qui sont les responsables de leur exploitation et de la concentration des terres, leurs leaders leurs désignent celles des zapatistes. Quelques ex-zapatistes passés dans les rangs des OPDICs informent les compañeros en secret. La situation semble de plus en plus tendue. Lors de leurs assemblées, les OPDICs se chauffent et commencent, selon eux, à évoquer des opérations armées contre les zapatistes pour s’emparer de leurs terres, en cherchant des prétextes. Diviser pour mieux régner...

L’OMBRE DES PARAMILITAIRES

Pendant ce temps-là, les groupes paramilitaires traditionnels, comme Máscara Roja ou Paz y Justicia pour ne citer que les plus sanguinaires, fanatisés, financés et armés en sous-main par l’armée et le PRI à partir des années 95, 96, sont toujours présents dans la région, même s’ils n’ont plu commis de massacres de l’ampleur de celui d’Acteal en décembre 1997. Il faut dire que le changement de pouvoir tant au niveau du pays que de l’Etat, signifiant à chaque fois l’échec du PRI, les a déstabilisés et obligés à repenser leur organisation.

2° LA PRAXIS ZAPATISTE

En retournant cet été au Chiapas, dans un village zapatiste en tant qu’observateur des droits humains, j’ai eu l’occasion concrètement d’observer les progrès accomplis en terme d’autonomie indienne. Mais avant de décrire ces avancées, interrogeons-nous un instant : de quel genre d’autonomie s’agit-il ? A travers ce processus, les zapatistes ne risquent-ils pas de diviser, d’atomiser le pays ? Qu’est-ce qui légitime cette voie ?

LA PAROLE PLUTÔT QUE LES ARMES

Les zapatistes sont composés dans leur écrasante majorité (à quelques rares exceptions près dont celle notoire du sous - commandant Marcos qui est métis) d’indiens mayas de l’état du Chiapas appartenant aux familles linguistiques tzeltal, tzotzil, tojolabal et chol. Ils réclament depuis 1996 l’application des accords de San Andrés, signés alors par le gouvernement d’Ernesto Zedillo, du PRI (1) et par l’EZLN (l’Armée Zapatiste de Libération Nationale) au terme de longues négociations. Rappelons brièvement que les zapatistes se sont soulevés en s’emparant des principales villes du Chiapas le 1er janvier 1994. Ce sont des centaines de milliers de Mexicains incarnant la société civile, descendus dans les rues qui ont conduit zapatistes et gouvernement à s’asseoir à une même table pour discuter alors même que l’armée fédérale avait entrepris une répression féroce.

UN GOUVERNEMENT QUI NE RESPECTE PAS SA PAROLE

Les accords de San Andrés sont donc l’aboutissement de la première table de négociations prévue entre les deux parties adverses : celle concernant les « droits et culture indigènes ». Devaient s’ensuivre d’autres thèmes comme la « démocratie au Mexique » ou les « droits des femmes » par exemple. Gouvernement et zapatistes étaient tombés d’accord pour que les peuples amérindiens du Mexique jouissent d’une autonomie. Afin que celle-ci puisse être officialisée, restait à rédiger et approuver une réforme de la constitution. Une commission formée par des députés des différents partis représentés au parlement, la COCOPA, s’est chargée en s’appuyant scrupuleusement sur les accords de San Andrés, de rédiger ce texte. Il a été signé par les zapatistes. Zedillo a demandé un temps de réflexion avant de refuser de signer. Cette décision a signifié pour les zapatistes l’arrêt des négociations puisqu’ils ne voyaient pas l’intérêt de continuer à discuter avec un gouvernement cynique qui ne respecte pas sa parole.

RESOUDRE LE CONFLIT DU CHIAPAS EN MOINS D’UN QUART D’HEURE

Vicente Fox, premier président qui ne soit pas priiste depuis 70 ans, avait annoncé pendant sa campagne électorale qu’il résoudrait le problème du Chiapas en moins d’un quart d’heure s’il était élu. Alors que son sexennat touche à sa fin, force est de constater qu’il n’a rien résolu. Pourtant, il a bien fait adopter une réforme de la constitution, mais cette réforme, ni les zapatistes, ni le CNI (Congrès National Indigène) qui représente les différentes ethnies amérindiennes du pays, n’en voulaient. Eux, réclament l’application des accords de San Andrés, or la réforme proposée revient sur des aspects fondamentaux des accords initiaux : l’accès et la jouissance de manière collective, pour les amérindiens, des ressources naturelles de leurs terres et territoires, par exemple, a disparu ! Malgré le refus des principaux intéressés, dans la plus pure tradition paternaliste, cette réforme a été approuvée depuis le sommet. Elle a été votée naturellement par le PAN (2) et le PRI mais aussi par le PRD (3), ce qui a été considéré comme une trahison par les zapatistes.

LA GUERRE DE BASSE INTENSITE

A partir de 1996, le gouvernement s’est évertué à jouer la montre tout en organisant en sous-mains des groupes paramilitaires dont l’action la plus remarquée allait être le massacre de 45 indiens à Acteal en décembre 1997, pour la plupart des femmes et des enfants, assassinés dans des circonstances particulièrement barbares... Leurs exactions et la terreur dans laquelle ils ont plongé le Chiapas a conduit des milliers d’indiens à fuir leurs terres pour créer d’immenses camps de réfugiés, dans le nord de l’état notamment. En harcelant ainsi les civils, le gouvernement pariait sur un pourrissement de la situation, une démobilisation des zapatistes et surtout ils espéraient que les populations qui les soutenaient les abandonneraient. Cette stratégie mise en place au Vietnam s’appelle la guerre de basse intensité : si tu ne peux pas attraper le poisson (le mouvement insurrectionnel), retire l’eau de l’aquarium (la population qui le cache, où il évolue, où il trouve sa nourriture) et il sera à ta merci.

LOGIQUE DE VIE CONTRE LOGIQUE DE MORT

Plutôt que de reprendre les armes contre les paramilitaires que le gouvernement a pris soin de choisir parmi les amérindiens eux-mêmes, pour expliquer à l’opinion internationale qu’il s’agirait d’affrontements inter - ethniques, les zapatistes ont choisi de suivre la voie pacifique à laquelle la société civile les avait conviés. C’est en tout dernier ressort que les zapatistes avaient du prendre les armes en 1994, leurs démarches démocratiques n’ayant reçu jusqu’alors pour toute réponse que mépris et sanglante répression de la part des pouvoirs en place. Il s’agit fondamentalement d’un mouvement pacifiste. Ils ont donc décidé de mettre en place "de fait" ce que le gouvernement leur refusait "de droit" : l’autonomie telle qu’elle était inscrite dans les accords de San Andrés. C’est donc par un esprit de construction, de progrès, qu’ils ont répondu à la logique de mort mise en place par le gouvernement. Voyons de plus près les fondements de cet élan vital.

UN SYSTEME QUI MARGINALISE

L’autonomie pour les zapatistes est un concept très différent de la vision qu’en ont les principaux mouvements autonomistes, en Europe notamment. Il ne s’agit pas pour les zapatistes de s’éloigner du Mexique mais bel et bien de s’en rapprocher aussi paradoxal que cela puisse paraître. En effet, tous ceux qui connaissent bien le Mexique savent que c’est précisément dans le système actuel que les indiens sont complètement à la marge d’un pays dont ils sont pourtant, qu’on le veuille ou non, l’origine, la racine. Dans le système actuel, ils peuvent s’intégrer au reste de la société mexicaine, mais à condition, comme l’avait fait le président de la république d’origine zapotèque Benito Juarez, à la fin du XIXème siècle, de se départir de leur langue, de leurs coutumes, de leur organisation politique etc., en un mot qu’ils renient tout ce qui constitue leur identité culturelle amérindienne.

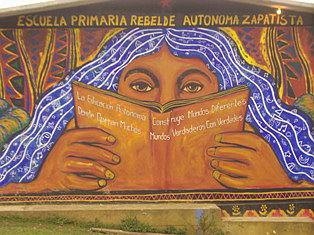

UN MONDE OU BEAUCOUP DE MONDES AIENT LEUR PLACE

Loin de représenter le risque d’une balkanisation à l’échelle du Mexique comme le leur reprochent stupidement leurs adversaires politiques, les zapatistes travaillent à la construction d’un monde où beaucoup de mondes aient leur place, « un mundo donde quepan muchos mundos ». Ils travaillent à un projet de société incluant. Les questions qu’ils soulèvent ont, dans le monde d’aujourd’hui, une portée internationale et ce n’est pas l’un des moindres aspects qui ait séduit tant de jeunes européens dans ce mouvement. L’autonomie vise à la reconnaissance de leur différence, sans cette reconnaissance, il n’y a pas de place véritable pour les amérindiens dans la société mexicaine. L’objectif des négociations à San Andrés et de la mise en place, de fait, de cette autonomie est à terme de donner un cadre légal à l’exercice de cette différence. En plaçant le gouvernement devant le fait accompli, ils espèrent tôt ou tard obtenir cette reconnaissance constitutionnelle qui leur permettra alors de s’investir dans le développement de la nation au côté des autres composantes de la mosaïque qu’est le Mexique. Ils pourront eux-aussi, alors, sans se renier, profiter des fruits du progrès et du développement du Mexique. Ce processus est en marche, les amérindiens du Mexique ont commencé à prendre leur destin en main.

A suivre...

(1) PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel) (sic) : parti au pouvoir pendant 70 ans, populiste et corrompu, ayant effectué un virage néolibéral dès le début des années 1980 sous le gouvernement de Miguel de la Madrid.

(2) PAN (Partido Action Nationale), parti du président Vicente Fox, catholique très réactionnaire et ultra-libéral.

(3) PRD (Parti Révolutionnaire Démocratique), parti de centre gauche né d’une scission avec le PRI quand celui-ci est devenu néo-libéral.

3° LES RAISONS DU REFUS

Certains m’ont demandé par mail quel intérêt a le gouvernement de ne pas appliquer les accords de San Andrés : « Est-ce qu’il ne vaut pas mieux laisser les amérindiens cultiver leurs terres et vivre en paix comme ils l’entendent, plutôt que de perdre des vies humaines dans des conflits (d’un coté comme de l’autre) et surtout beaucoup d’argent à financer en secret des groupes paramilitaires, l’armée etc. »

UN ACCORD BAFOUE

Je pense qu’en vérité le gouvernement n’a jamais eu l’intention de tenir sa parole. Cet épisode s’inscrit dans la très longue tradition des accords signés puis bafoués avec les peaux-rouges, ces peuples naïfs qui croient encore en la valeur de la parole et en la dignité des visages pales.

Maintenant que Fox (le renard en anglais) (sic) a fait sa réforme fantoche de la constitution, il lui est facile de présenter internationalement et à l’intérieur, les zapatistes qui refusent de retourner à la table des négociations, comme des fanatiques intransigeants qui ne chercheraient qu’à déstabiliser le pays puisque lorsqu’ils obtiennent "ce qu’ils demandent" ils continuent à rejeter ce que le gouvernement leur accorde généreusement.

LOGIQUE LIBERALE CONTRE HUMANITE

Les zapatistes posent beaucoup de questions qui dérangent. Reconnaître les indiens dans la société, c’est reconnaître une place à des gens qui ne sont pas productifs au sens capitaliste du terme et qui ne sont pas non plus des consommateurs, donc qui dans la pensée néolibérale sont des anachronismes voués à disparaître. Et si cette réalité est plus violente qu’ailleurs au Chiapas, nous sommes en train de parler d’un changement de valeurs au niveau mondial. De plus en plus c’est ton unique capacité à produire ou consommer qui font de toi quelqu’un digne d’intérêt. Les autres sont culpabilisés, précaires du monde entier à qui on fait porter le poids de tous les disfonctionnements d’une société de consommation compétitive qu’ils freinent d’une façon ou d’une autre. Seule la valeur marchande compte, alors, peu importent désormais les valeurs humaines. Excusez-nous d’exister messieurs.

DU VILLAGE AUX BIDONVILLES

Concrètement, les indiens du Chiapas vivent sur des terres qu’ils continuent de refuser aux multinationales ou aux groupes financiers dans lesquels les membres du gouvernement ont de nombreuses actions... Ces idiots préfèrent continuer à cultiver le maïs sur la terre de leurs ancêtres plutôt que d’aller grossir les bidonvilles de Mexico ou de partir comme des millions d’autres chercher du travail comme clandestins aux Etats-Unis. Ces grands groupes exploitent leur terre, leurs richesses et en guise de développement et opportunités ne leur laissaient que désolation, misère et pollution. Ainsi, un très important barrage hydro-électrique au Chiapas fournit de l’électricité à Mexico, et jusqu’au Guatemala. Pourtant aucun des nombreux villages zapatistes du Chiapas dans lequel je suis allé ne jouissait de l’électricité.

APPRENDRE DE LA SAGESSE AMERINDIENNE

Prenons un autre exemple. Les indiens sont plus proches que nous de la nature et héritiers de cultures millénaires, ils ont une sagesse qui voit à long terme. En ce sens aussi ils ont à nous apprendre, car cette logique s’oppose à la vision de profit à court terme imposée par le libéralisme qui mène notre planète à une crise écologique majeure. Souvent les indiens s’opposent à l’exploitation irraisonnée des forêts de leur territoire car ils savent que la biodiversité est importante pour leur survie et que rompre avec les écosystèmes existants risqueraient d’entraîner des catastrophes à moyen ou long terme (inondations qu’avant les racines des arbres détenaient pour ne citer qu’un exemple simple). Si le gouvernement mexicain reconnaît leur droit de regard sur leurs richesses naturelles, les grands groupes de vautours qui s’enrichissent avec le trafic du bois engrangeront beaucoup moins de bénéfices ce qui entraînera la colère des actionnaires... On peut multiplier les exemples à l’infini car malgré l’impressionnante pauvreté de sa population amérindienne, le Chiapas est un état dont le sol et le sous-sol regorge de richesses.

DE COCA-COLA AU MEXIQUE

C’est donc un gros manque à gagner que redoute le gouvernement mexicain mais aussi une remise en cause profonde des valeurs qui aujourd’hui gouvernent le Mexique. Est-il besoin de rappeler que Fox, actuel président, est l’ancien PDG de Coca-Cola pour l’Amérique latine. Comment s’étonner après qu’il gère son pays comme une entreprise et que les intérêts qu’il sert ne soient pas ceux du peuple ? Les zapatistes, eux, remettent au coeur de l’action politique des valeurs foncièrement humaines : la dignité, la culture, la justice, l’identité, le respect. Or aujourd’hui ces valeurs sont considérées comme obsolètes, ringardes, nuisibles. Il faut être moderne ! Le capitalisme uniformise sur toute la planète les goûts, les modes vestimentaires, la culture prête-à-consommer, les besoins, etc. La différence n’est intéressante que dans la mesure où on peut la commercialiser sous forme folklorique, sinon elle est un obstacle au grand marché commun où le même produit doit plaire à tous les consommateurs potentiels aux goûts qu’on standardise. Evidemment pour que ça plaise à tout le monde, on va travailler sur le plus bas dénominateur commun. Résultat un appauvrissement général de la culture et des cultures, nivelées par le bas.

REVOLUTIONNAIRES

La société pour laquelle se battent les zapatistes érige la différence, non pas comme une menace ou un obstacle mais comme une richesse. Ils réclament une véritable démocratie et une réelle justice sociale fondée sur le respect des êtres humains et non sur leur pouvoir d’achat. Voilà pourquoi ils remettent en question les fondements mêmes de la société capitaliste, voilà pourquoi ils sont révolutionnaires, profondément subversifs aux yeux des libéraux de la terre entière et pourquoi le gouvernement refuse d’appliquer les accords de San Andrés ce qui constituerait pour eux, un fâcheux précédent.

Messages

1. > OBSERVATEUR DES DROITS HUMAINS AU CHIAPAS, 21 novembre 2006, 22:58

De tout coeur avec la cause des zapatistes et des révolutionnaires au Mexique !

Continuez de lutter contre l’injustice, le capitalisme et la mondialisation du libéralisme !

L’Amérique Latine devient de plus en plus une source d’espoir pour tous les révoltés et les anticapitalistes du monde !

Viva la Revolucion !