Accueil > Anthropologie du geste de Mohamed Bouazizi

Anthropologie du geste de Mohamed Bouazizi

Publie le vendredi 4 février 2011 par Open-Publishing1 commentaire

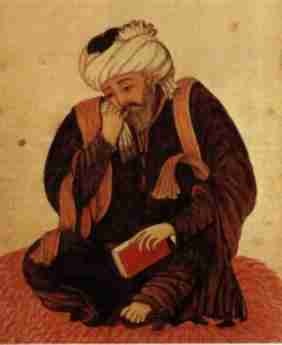

Ibn Khaldoun

Nous vivons des moments exceptionnels. Le monde arabe, surtout africain, connaît un véritable tsunami révolutionnaire qu’on aurait à peine osé imaginer il y a quelques mois. L’étincelle est venue de ce héros tunisien Mohamed Bouazizi, qui pour défendre ses droits face à la cleptocratie tunisienne, s’est immolé par le feu publiquement.

On a compris son geste comme un geste économique et politique de révolte contre les autorités. Ce geste a fait mouche puis a fait école. Il a été suivi par des gestes comparables un peu partout dans le monde arabe où la révolte contre les autorités a besoin d’instruments pour s’exprimer. Telle serait au fond la compréhension politique qu’on pourrait donner à ce geste.

On a pourtant le sentiment que cette interprétation n’épuise pas la valeur du geste. Ne serait-ce que parce qu’il est purement socio-économique. Il est rare que dans le monde arabe un geste d’une telle envergure n’ait pas une dimension religieuse, anti-impérialiste ou anti-israélienne. On a l’impression qu’il s’agit d’un geste épuré qui a été vidé de toute la complexité habituellement annexée à de tels gestes. On pourrait même dire que pour la première fois dans l’histoire du monde arabe, un geste d’une telle pureté socio-économique a réussi à provoquer un tel raz-de-marée. Deux grandes premières donc : la pureté du geste et l’ampleur de son impact. On pourrait parler d’un changement majeur dans la conscience des Arabes tant à un niveau individuel qu’à un niveau collectif.

Il faut faire appel à l’anthropologie pour vraiment saisir, sans méconnaître leur richesse, la valeur de ces évènements qui se succèdent dans un rapport de cause à effet. La vision politique retient la cause qui produit l’effet, mais ne peut saisir l’originalité de la cause aussi bien que l’originalité de l’effet dans leurs rapports au paradigme précédent.

L’anthropologie c’est l’étude des fondements de notre humanité, des rapports que nous entretenons avec les deux bouts de notre vie : la naissance et la mort. Il s’agira ici de comprendre un certain rapport avec la mort que nous a offert Bouazizi en s’immolant, rapport qui se démarque de celui qui nous a occupé durant les vingt dernières années : celui de la ceinture explosive des Islamistes.

La ceinture explosive a ceci de particulier qu’elle ne respecte pas l’intégrité du corps. Elle le disperse en morceaux sur une grande étendue. Sans compter que celui qui se fait exploser ne consent à mourir que s’il emporte avec lui un certain nombre d’ennemis. Sinon l’islam ne l’autoriserait pas à s’enlever la vie. La récompense du suicidé est ailleurs, dans l’autre monde. L’attentat a donc un caractère sacré. Il est offert à la divinité dans la perspective d’une rétribution dans l’au-delà. En mettant tous ces éléments bout à bout, on peut dire qu’il s’agit d’un rapport à la vie, à l’espace, à la mort, qui a toutes les caractéristiques du nomadisme.

L’idée de corps en dispersion est une métaphore de la dispersion de la tribu nomade dans de vastes espaces. L’importance du religieux comme ciment de la vie nomade est apparente aussi dans les motivations du suicidé. Il ne peut disposer librement de sa vie et doit justifier sa mort, aussi désespérée fut-elle, par le meurtre de l’ennemi. Le caractère nomadique transparaît aussi du fait que les militants islamistes trouvent leur soutien auprès des nomades du Sahara, du Sinaï ou des zones tribales du Pakistan. La conséquence de ce caractère nomadique a été que la nébuleuse islamiste n’a jamais réussi à prendre le pouvoir en zone urbaine. Les seuls exceptions étant Ghazza et l’Iran.

L’Iran appartient à la mouvance islamiste chiite. Et, contrairement à la mouvance sunnite, l’Iran a toujours eu une philosophie dialectique implicite depuis les temps préislamiques. Les Perses ont été Zoroastriens avant d’être Musulmans et ont conservé, dans leur pensée, l’idée d’une dialectique implicite entre l’ombre et la lumière, le bien et le mal.

Cette opposition dialectique se traduit aussi entre le corps et l’esprit. Les Chiites ont une façon tout à fait exceptionnelle de traiter leur corps qu’on peut observer dans les cérémonies de la Achoura. Ils traitent alors leur corps en le flagellant et en le frappant avec des épées de façon tout à fait comparable aux parcours des chemins de croix qu’on pratique à Pâques en Amérique du Sud ou aux Philippines. Ici la surface corporelle est mise en valeur par les blessures qu’on lui inflige, mais elle reste cohérente jusqu’au bout. Jamais elle n’est soumise à l’éclatement et à la dispersion.

L’Islam sunnite au contraire est un Islam unitaire pour lequel le corps et l’esprit ne font qu’une seule et même entité. Il n’est pas question pour lui de maltraiter le corps après l’avoir distingué de l’esprit comme le font les Chiites et les Chrétiens. Il est pris entre l’un et le multiple et ne connaît pas la dualité. En cas de difficulté, lorsque l’Un ne fait plus l’affaire, il n’a d’autre alternative que le multiple. Dans ce cas l’explosion.

Le deuxième contre-exemple à la difficulté des Islamistes à prendre le pouvoir est celui de Ghazza. On pourrait facilement considérer Ghazza comme une zone nomade à la périphérie d’Israël. D’ailleurs, le blocus extrêmement rigide auquel Ghazza a été soumise est sans doute la preuve que la crainte d’un éclatement ou d’une dispersion était à la base de ce comportement très peu logique et contre-productif des Israéliens. On peut penser que la réaction des pays occidentaux était fondée sur le même fantasme d’une crainte de l’éclatement. La prise de pouvoir du Hamas à Ghazza, c’est-à-dire sa capacité d’être responsable de ses frontières n’est pensable que parce que ces mêmes frontières sont définies par la pression israélienne.

L’islamisme sunnite se définit par le nomadisme, l’éclatement et la dispersion du corps. Mais il se définit aussi par son refus de jouer le jeu hégélien de l’Occident. Ce jeu philosophique consiste à se soumettre à la force par crainte d’être tué comme Hegel le décrit dans son mythe du maître et de l’esclave.

L’islamiste sunnite refuse la crainte de mourir parce qu’il sait que cette crainte reviendrait à reconnaître le maître qu’est l’Occident. Il refuse à l’Occident cette reconnaissance dont il a besoin. Le corps de la femme qui s’offre au regard est aussi une soumission au regard du maître et une reconnaissance de celui-ci. Point n’est besoin pour la femme de mourir pour refuser de jouer le jeu. Il lui suffit de se voiler totalement en se refusant ainsi aux regards du maître occidental, lui refusant du même coup toute reconnaissance.

L’islamisme sunnite est une sortie du jeu hégélien occidental. Il a réussi à repérer ce qui pouvait stimuler l’exaspération occidentale. Il se présente comme islamique, ce qui est de bonne guerre mais, en réalité, il est simplement anti-occidental. Il a simplement entrepris d’assurer sa présence face à l’Occident en stimulant chez lui la peur, la rage et l’exaspération. Il n’a d’islamique que le nom.

Le geste de Bouazizi a été compris sur l’arrière-plan islamiste dont il diffère complètement. Contrairement au paradigme précédent qui institue le modèle de l’éclatement, il stimule l’enveloppe corporelle en l’enflammant. Il désigne de ce fait une différence radicale entre intérieur et extérieur. Différence qui a un caractère instituant comme nous allons le voir.

Les mythes fondateurs urbains pointent habituellement cette différence entre l’intérieur et l’extérieur. Les exemples les plus connus étant les mythes liés à la fondation de Carthage, de Thèbes et de Rome.

Les murailles de Carthage devaient avoir la surface d’une peau de bœuf. On a découpé cette peau en fines lanières qui ont pu ainsi tracer un périmètre suffisamment substantiel.

La fondation de Thèbes désigne aussi les murailles de la ville, puisque les deux frères ennemis Étéocle et Polynice gisent de part et d’autre de cette muraille. L’un ayant droit à une sépulture et l’autre pas.

La fondation de Rome désigne aussi la muraille de la cité. Romulus et Remus sont de part et d’autre du sillon qui définit les contours de la cité, l’un mort l’autre pas.

Définir une frontière étanche et la désigner avec insistance sous forme mythique a un caractère instituant. Un certain pouvoir devient possible au sein de cette enceinte, alors qu’au delà de l’enceinte, c’est la barbarie qui règne, l’absence de lois.

Bouazizi désigne son enceinte corporelle en y mettant le feu. La dispersion nomadique du corps islamiste subit une soudaine condensation à l’intérieur d’un corps enflammé. Pas besoin ici du subterfuge des frères ennemis qui gisent de part et d’autre de la muraille pour la désigner. La frontière corporelle est désignée par son inflammation.

Elle implique la responsabilité et le pouvoir dans les strictes limites de cette enveloppe corporelle. Ce corps qui jusqu’à présent était la propriété de Dieu et qu’on ne pouvait détruire qu’en prenant le prétexte de tuer un ennemi, Bouazizi en prend possession et s’autorise de l’immoler sous sa propre responsabilité.

En immolant son corps, il n’est plus ni musulman, ni chrétien, ni anti-israélien, ni anti-occidental. Il est juste un citoyen qui vient d’entrer à l’intérieur des limites de son corps et d’y prendre le pouvoir.

Tout le monde a compris que toute la Tunisie pouvait se réinstituer à travers le corps de Bouazizi. La Tunisie laïque pouvait ainsi trouver les sources de son inspiration à travers le corps enflammé d’un vendeur de légumes dans sa révolte socio-économique. La Tunisie s’est ainsi refondée par la peau lacérée de Bouazizi comme Carthage au même endroit il y a plus de 2800 ans s’était fondée sur la peau lacérée d’un bœuf.

Le paradigme islamiste fonctionnait en opposition à l’Occident. Depuis le geste de Bouazizi, l’Occident n’a plus sa place dans la formule. L’« hainamoration » de l’Occident a pris fin. Le corps de Bouazizi s’est trouvé identifié à celui de la Tunisie. Et son immolation s’est traduite par une révolution qui a pris le contrôle du pays. La contagion se poursuit et pourrait atteindre une étendue insoupçonnée.

Il y a six siècles vivait en Tunisie un auteur remarquable nommé Ibn Khakdoun, fondateur de la sociologie. Sa théorie principale est d’expliquer l’histoire des cités en disant que les dynasties royales qui y règnent épuisent leur suc après quatre générations. De façon spontanée les tribus qui nomadisent autour de la cité sentent l’épuisement dynastique et ont alors tendance à envahir la cité pour instaurer une nouvelle dynastie royale qui aura alors la latitude de quatre générations pour gouverner la cité et s’épuiser à cette tâche.

Le paradigme islamiste est essentiellement nomade alors que le paradigme Bouazizi est manifestement citadin puisqu’il désigne la muraille. Il est donc sédentaire. Tout se passe comme si la nébuleuse islamiste anti-occidentale s’était cristallisée dans une boule de feu sédentaire et citadine, et avait, de ce fait, complètement changé de nature. Le nomade en entrant dans la cité change de vocation pour devenir sédentaire.

Il va toujours rester des nomades autour de la cité mais aujourd’hui et, sans doute pour un certain temps, c’est le raz de marée qui va rénover toutes les dynasties régnantes dans le monde arabe qui va retenir notre attention.

Quatre générations de présidents se sont succédés en Égypte : Nasser, Sadate, Moubarak et un quatrième impossible à enfanter. Un vice président qui n’a jamais été nommé, un fils qui ne s’occupe que de ses sous, bref une quatrième génération tellement nulle qu’il a fallu que la troisième génération règne à sa place. Il est temps que les nomades reviennent fonder une nouvelle dynastie sur les cendres de la précédente. Il leur faudra, depuis leur banlieue, converger vers Midan El Tahrir, la place de la libération.

Messages

1. Anthropologie du geste de Mohamed Bouazizi, 5 février 2011, 16:52, par Adrien’

Cette analyse est complexe, tout comme la situation qu’elle décrit, mais du moins a-t-elle le mérite d’être d’une grande poésie. Et de cela aussi, nous avons soif.