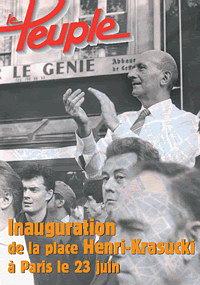

Accueil > Inauguration de la place Henri-Krasucki

- Bertrand Delanoë, Maire de Paris,

– Michel Charzat, Député de Paris, Maire du XXe arrondissement,

– Bernard Thibault, Secrétaire général de la Cgt

Vous prient de bien vouloir assister à l’inauguration de La place Henri-Krasucki 1924-2003 Résistant Ftp-Moi, déporté, secrétaire général de la Cgt de 1982 à 1992 Le jeudi 23 juin 2005 à 17 heures 15

Henri Krasucki, un dirigeant majeur

Henri Krasucki consacra son intelligence et son énergie au combat pour la dignité et l’avenir de l’homme. Actif dans la Résistance dès l’âge de 15 ans, déporté, secrétaire d’union locale dès son retour, dirigeant confédéral à 31 ans, secrétaire général de la Cgt de 1982 à 1992, Henri Krasucki a laissé son empreinte sur l’histoire de la Confédération.

Krasu, comme nous l’appelions familièrement, est né en Pologne, seul son patronyme pouvait en témoigner tant sa gouaille et son accent en faisaient un véritable Titi parisien. Il faut dire qu’il avait tout juste 4 ans quand, en 1928, il est arrivé du côté de Belleville.

Bon élève, à 14 ans cependant, il décide de quitter le collège pour alléger les dépenses de la famille. A l’automne 1939, il démarre sa vie active comme jeune ouvrier dans une usine à Levallois.

Son engagement au parti communiste est immédiat, comme son entrée dans les rangs des Ftp-Moi. Krasu parlait peu de cette période.

Pourtant, en 1991, il accepta de revenir à la prison de Fresnes, où il fut enfermé au secret absolu de mi-avril à fin juin 1943. Ce jourlà, il confia quelques bribes de son combat de Résistant comme il le faisait parfois en traversant un de ces quartiers de Paris où, avec ses camarades, il avait affronté l’occupant, avec l’audace de la jeunesse. Après Fresnes, ce fut Drancy et la déportation vers Auschwitz et Buchenwald. Il en revient le 28 avril 1945 « -juste à temps pour manifester le 1er mai- », comme il aimait le souligner avec la malice d’un homme qui se disait « -en sursis- ».

Krasu reprend son travail d’ajusteur et s’engage très vite dans le combat syndical, à l’union locale du 20e à Paris et comme secrétaire de l’union départementale de la Seine dès 1950. A 31 ans, il est élu à la commission administrative de la Cgt. En 1960, il entre au bureau confédéral, est nommé directeur de La Vie ouvrière, un poste qu’il maîtrisera avec brio pendant plus de vingt ans. Krasu parlait souvent du journal.

Chacun le sait, il n’était pas grand tribun mais il avait un sens pointu de la communication.

Avec lui le journal de la Cgt passe, selon son expression, « de l’artisanat à la grande production- » et devient un magazine syndical grand public réalisé par une équipe de professionnels à la rédaction, à l’administration et à l’animation de la diffusion. Il marqua aussi La Vie ouvrière par ses séries de papiers souvent publiées en recueil (Syndicats et lutte de classe, Syndicats et socialisme, Cultiver son jardin syndical...).

Avec son coup de patte, sur un ton familier, il a produit des textes politiques et théoriques qui ont marqué les mémoires.

Krasu était travailleur, exigeant avec son entourage comme avec lui-même. Il pouvait être d’une fermeté redoutable tant pour ses adversaires que pour ses compagnons de combat. Il ne tolérait pas l’amateurisme.

Rigoureux et méticuleux, nous ne l’avons jamais pris en flagrant délit d’insuffisance, sauf peut-être quand, pour un discours, il n’avait « -pas eu le temps d’effacer les traces d’efforts- » comme il disait, plagiant Karl Marx- ! Ses journées, ses semaines syndicales étaient bien remplies.

Directeur de La Vo et aussi secrétaire de la Cgt, membre de la Commission du Plan et, à partir de 1969, chargé des accords et conventions, puis de la politique revendicative. Convaincu de la centralité de la négociation interprofessionnelle, au début des années 1970, il plaide pour que le Cnpf accepte la Cgt dans les discussions, et met ses qualités d’habile négociateur au service des travailleurs.

L’indemnisation du chômage et le droit à la formation sont sans doute les accords dont il était le plus fier.

Proche des siens, sensible et attentif aux demandes des salariés, des petites comme des grandes entreprises, à proximité de Paris ou très éloignées. Pour eux, Henri savait se rendre disponible, « -l’intendance- » devait suivre.

Pour lui l’action revendicative, pierre angulaire de l’activité de la Cgt, primait sur tout.

Avec les années Giscard, il fut au coeur de toutes les batailles pour les industries françaises et les services publics. Inventif, il trouvait toujours la parade, le moyen de surprendre ses adversaires et bichonnait l’opinion publique afin de gagner son soutien.

Il est élu secrétaire général de la Cgt, en 1982, dans un contexte inédit. La gauche est au pouvoir depuis un an et l’espoir né de la victoire est sérieusement amputé par la politique de rigueur annoncée. Dès lors, tout se complique et la désillusion fera de lourds dégâts chez les salariés. La Cgt ellemême est secouée. Krasu est à la barre, préconise, comme toujours, « -d’en rester à l’essentiel- », et plaide pour une réflexion fondamentale sur les adaptations que la Cgt doit opérer. De ce point de vue, son apport au 44e congrès est une étape décisive.

Henri avait une profonde culture internationaliste, il prenait toujours le temps de débattre avec un dirigeant syndical étranger. Il avait aussi un attachement particulier pour l’Union soviétique. En 1982, il pesa dans le débat afin que la Cgt reste à la Fsm.

En 1986, il fut honoré d’être élu vice-président de l’Internationale et il eut du mal à accepter la désaffiliation de la Cgt en 1995.

« -Krasu- » avait une carrure de syndicaliste complet, tout autant homme de proximité que dirigeant clairvoyant, appréhendant l’avenir avec quelques encablures d’avance.

« -Il faut rêver, disait un grand révolutionnaire. Rêver et ensuite faire le possible.

Mais le faire- !- ». Henri écrivait ceci dans son livre en 1987*. Il fut un dirigeant majeur.

Elyane Bressol

Secrétaire générale

de l’Institut Cgt d’histoire sociale

* « -Un syndicat moderne- ? Oui- !- », éditions Messidor, 1987